1.概要

(1)背景や概要

主に遺産分割協議書による相続手続の場合、被相続人の出生~死亡の戸除籍謄本に加え、法定相続人全員分の戸籍謄抄本(※)等の原本提出が必要になりますが、指定様式に従った「法定相続情報一覧図」を作成し法務局へ写しの交付申出(最大5枚)をすれば、相続手続において原本提出する戸籍の一部を「法定相続情報一覧図」の写しによって替えることが出来ます。

(原本提出とありますが、還付希望すればコピーを取って原本は返してもらえます。)

※謄本は戸籍記載の全部(全員分)、抄本は個人部分のみ。

(2)要件

-申出人と代理人

・申出できる者:被相続人の相続人

・代理 〃 :

①民法上の親族(「3親等内の姻族」「6親等内の血族」「配偶者」)

②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士)

-申出できる管轄登記所

① 被相続人の本籍地

② 被相続人の最後の住所地

③ 申出人の住所地

④ 被相続人名義の不動産の所在地

(3)メリットとデメリット

①メリット

・法定相続人が多い場合には戸籍枚数が増えるので、相続手続の際は申請者・提出先双方にとって手間や時間短縮になる

・一覧図交付申出の際に法務局で入念なチェックをしてくれるので、戸籍収集や相続関係での見落としが無くなる

・行政書士が登記部分を司法書士に依頼する場合にも、一覧図作成しておくとベター

※ただし遺産分割協議書または相続関係説明図作成無しで、法定相続情報一覧図作成のみ行うのは止めた方が良い。不動産登記のみの法定相続情報一覧図作成を理由とした職務上請求書使用は認められていない。

②デメリット

・作成と交付申出の手間

交付申出は無料だが、記載も様式に沿った正確さを求められるので手間はかかる。

不備があった場合は窓口提出または郵送での差替えや修正が必要となる。

・提出先が少ないor戸籍枚数が少ない場合は、そもそも作成の必要性が低い

もちろん相続人の確定で万全を期すならば、作成しておいた方が良いとは思う。

・数次相続の場合の手間

数次相続の場合は別個に申し立てる必要があり、それぞれ申出人になれる者が異なる場合は複数の申出人から委任状や本人確認書類をもらう必要も出てくる。

2.手順や必要書類

(1)手順

①必要書類の準備

法務局(税務署も)に出す証明書類(戸籍や戸籍附票・住民票、印鑑証明書など)には有効期限がありませんので、過去に収集した書類で内容変更が無ければ使い回し可能です。

②法定相続情報一覧図の作成

・様式や記載例のダウンロード

・エクセル等の表計算ソフトで一覧図作成

※作成に当たっての注意等は以下の「3.注意点」ご参照。

・一覧図への押印は不要(R3/4/1から)

③交付申出

・申出書と一覧図、添付書類を揃えて窓口または郵送での申出

※交付・返却を郵送希望の場合は、返信用封筒と切手(またはレターパック等)の同封も必要。

(2)必要書類

| no | 書類 | 備考 |

|---|---|---|

| ① | 被相続人の戸除籍謄本 | 出生から死亡まで。 |

| ② | 〃 の住民票除票写し または戸籍の附票(⑦) | 住民票除票の場合は本籍地記載が必要。 |

| ③ | 法定相続人の現在戸籍謄抄本 | ・謄本でも良いが必要情報に絞るという意味では抄本 ・同戸籍内に法定相続人が複数いる場合は謄本ならば一通で済む |

| ④ | 申出人の本人確認書類コピー(原本証明入り) または住民票写し ※原本証明は代理人でも可(R6/4/1~)。押印不要(R3/4/1~)。 | ・本人確認書類は「運転免許証両面」「マイナンバー表面」等 ・(原本証明例) 「この写しは原本と相違ないことを証明いたします。 <年月日> <氏名> <押印(認め可)>」 |

| ⑤ | (一覧図に住所記載を入れる場合) 各相続人の住民票写し または戸籍の附票、印鑑証明書 | ・相続登記をしないのであれば大体は不要 |

| ⑥ | (代理申出の場合) 1.委任状 2.(親族が代理)申出人との親族関係が分かる戸籍謄本 3.(資格者が代理)資格者代理人団体所定の身分証明書コピー ※原本証明入。押印不要(R3/4/1~)。 | ・(3の原本証明例) 「この写しは原本と相違ないことを証明いたします。 <年月日> <事務所名> <資格名><氏名> <職印>」 |

(3)提出や問い合わせ先

各法務局のホームページから管轄支局を検索。

福島県の場合は福島地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧。

-いわき支局

・所在:〒970-8026

福島県いわき市平字堂根町4番地11 いわき地方合同庁舎

・TEL:0246-23-1651

※自動音声で「3(それ以外)」をプッシュ。

3.注意点

| 注意箇所 | 備考 |

|---|---|

| 証明書類の有効期限 | 法務局や税務署に出す証明書類(戸籍や戸籍附票・住民票、印鑑証明書など)には有効期限が無いとのこと。(恥ずかしながら最近知りました) ですので、過去に収集した書類で内容変更が無ければ使い回し可能です。 ただし金融機関や市役所等については話が別ですので、ご注意ください。 |

| 代襲相続における必要戸籍 | 被代襲者に係る出生~死亡の戸除籍謄本も必要。 (例) ・推定相続人の子が代襲者:推定相続人死亡(被代襲者)→被相続人死亡→申出 ⇒被代襲者の分が必要。 ※数次相続の場合は、別の一覧図として申出する。 (例) ・被相続人の子が相続:被相続人死亡→被相続人の配偶者死亡→申出 ⇒配偶者を被相続人として申出。 ・ 〃 の配偶者や親・兄弟が相続:被相続人死亡→被相続人の子死亡→申出 ⇒子を被相続人として申出。※子が1人の仮定。 |

| 一覧図の本籍や住所記載 | ・戸籍や住民票の記載ママで書くように。例えば「四丁目」を「4丁目」と書くのは× ・算用数字の半角・全角は問わないが、統一した方が見やすいので〇 |

| 続柄 | ・配偶者は「夫」または「妻」 ・子に「次男や次女」は使わない 長男、二男、三男~。女も同様。 二男や長女などとせず「子」と書くことも出来るが、相続税申告等の手続きで使えない可能性がある。 ・孫は「孫」 ・養子の場合は「養子」と書く ・代襲者の場合、被相続人から見た続柄を書く (例)「孫・代襲者」や「姪・代襲者」など。養子の場合でも同様。 |

| 住民票での本籍記載 | 戸籍情報との照合のため本籍記載も必要。 住民票交付請求の際に希望しないと省略されてしまうので注意。 |

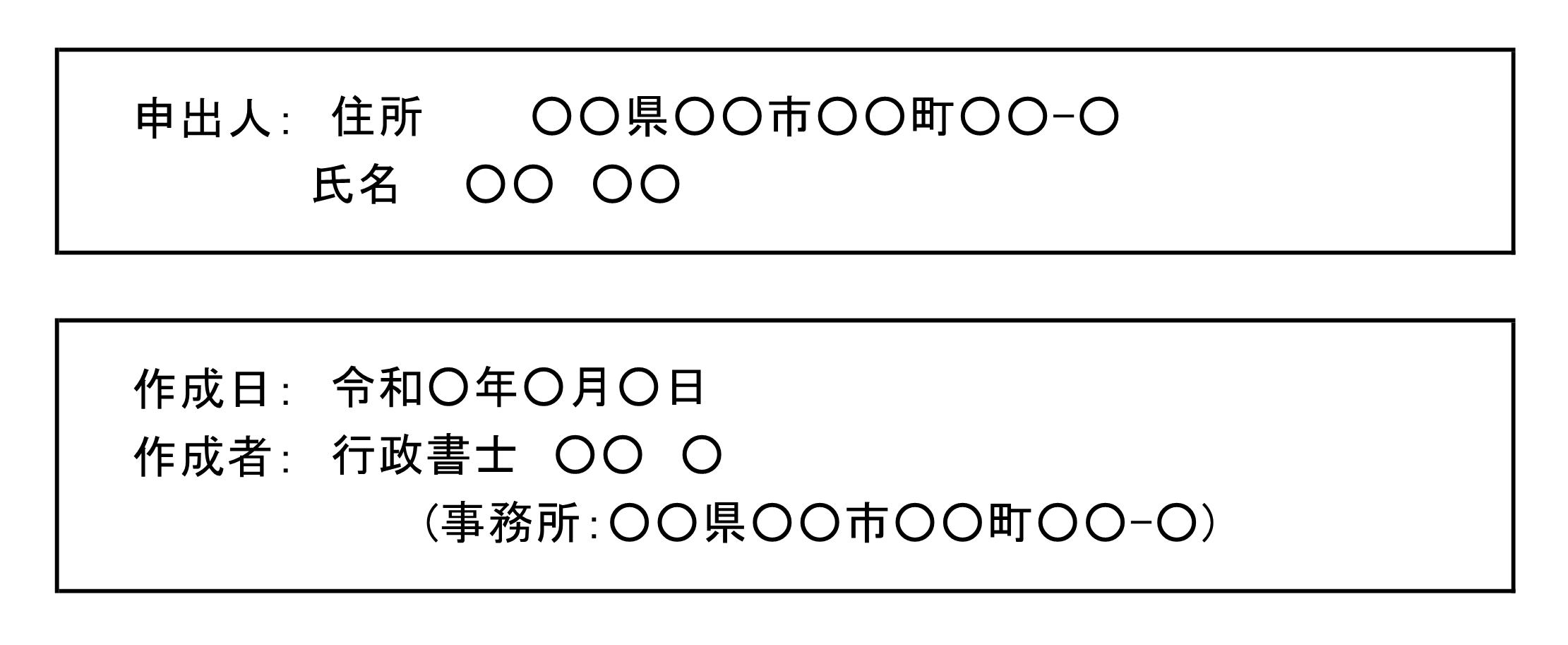

| 作成者欄 | ・ページ下に法務局の記載が入るので、大体ページ高の1/5程度は空けておく ・資格者が代理作成する場合は「法定相続情報一覧図について/別紙2」の通り「作成者:<資格名> <氏名>」とし、その下に「(事務所:<事務所所在地>)」とする |

| 戸籍等の添付書類に不足があった場合 | ・役所で追加交付をする際に被相続人との関係を示す必要が出てくることを想定して、被相続人と請求者との関係を示す箇所は最低限コピーしておくのが〇 ※でないと添付書類を一度返却してもらう必要が出てきてしまう。 |

| 郵送申出 | 手間は少ないが窓口申出・受取よりも日数がかかるので、時間的に余裕がある場合のみ利用するのが望ましい。 |

| 数次相続で途中の法定相続人(被相続人兼)が一人 | ・作成者欄の上に申出人欄を設けて住所氏名を記載 (例)行政書士による代理申出の場合  ※死亡による遺産相続のケースに類似。 |

| 押印不要:「申出書」「法定相続情報一覧図」「委任状」「本人確認書類の原本証明」 | ・押しても押さなくても構わない ※委任状と原本証明については自署が必要。 |

| 登記申請で法定相続情報番号が使えるようになった | ・法定相続情報番号を記載すれば一覧図写しの添付省略可能 ※登記の話になるので詳細は書かないこととする。 |

| 申出人の本人確認書類における原本証明は代理人でも可能になった | ・今まで、下書きに日付記入と署名してもらうか、コピーに原本証明してもらうかだったが、コピー取得後は代理人側で準備出来るようになった |

| (士業による代理申出)委任状に士業名記載を求められる場合があった | ・厳しい管轄だと求められる模様 ※作成者と合わせる意味だと思うので、申出書も合わせておいて損は無いかもしれない。 「申出書の代理人」「作成者」「委任状の代理人」の氏名欄:<士業名> <氏名> |

| 被相続人が妻の連れ子と養子縁組していた場合 | ・妻との二重線からでは無く、被相続人から直接養子へ線を繋げる ※妻とは養子縁組をしていないため。  |

| 相続手続などで、法定相続情報一覧図のみでは法定相続人情報として不十分になるケース | ・被相続人から見て兄弟姉妹の養子が代襲者になる場合 「甥・代襲者」の記載になり養子の記述が無い為、養子縁組記載がある戸籍の提示が必要になる。 ・法定相続人に未成年がいる場合 未成年に係る手続きを親権者が代理で行う場合、法定代理権の証明として当未成年と親権者との親子関係を証する戸籍が必要になる。 ※法定相続情報一覧図が法定代理権証明として使えないのは、戸籍に発行から3ヵ月以内の縛りがあるため? また被相続人と配偶者の連れ子が養子縁組した場合は、そもそも配偶者と連れ子との親子関係は法定相続情報一覧図に記載されない。 |

4.当事務所のサポート内容と料金

基本的に法定相続情報一覧図のみの作成は承りません。

遺産分割協議書または相続関係説明図の作成とセットでご依頼頂く必要があります。

(1)サポート

法定相続情報一覧図の作成と交付申出の代理。

(2)料金

10,000~20,000円

※一覧図作成・申出部分のみの料金です。

法定相続人が多く一覧図作成に労力がかかる場合は、追加で料金を頂く場合があります。

5.ご参考HP

-法務局

・法定相続情報証明制度の具体的な手続について

・必ず用意する書類/必要となる場合がある書類

・主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

6.更新履歴

・2023/05/08:ページ公開

・2023/06/20:注意点と料金の記載修正

・2023/09/05:「2」と「3」修正

・2023/11/01:「1」追記

・2024/02/02:証明書類の有効期限について追記

・2024/04/17:「3」追記

・2024/04/22:「2」「3」追記・修正

・2024/05/24:「3」追記