1.概要 (1)背景や概要 -従来の紙面申請では

-OSS(One Stop Serviceの略)では 上の申請部分と車庫証明、税・手数料納付をオンライン上で行うことが出来、書類作成や提出に係る手間や時間を大幅に節約することが出来ます

(2)要件 など・使えるサービスや対象地域が限られる自動車 :「新車・中古車の新規」「移転・変更」「一時抹消」「永久抹消(還付有・無)」「移転一時抹消」「移転永久抹消(還付有・無)」「変更一時抹消」「継続検査」軽自動車 :「新車の新規」「継続検査」記録等事務代行 者(登録済みの整備事業者や行政書士)による車検証書き換え」となり、例えば本人と行政書士間の書類や車検証の受け渡しのみで済む。

(3)メリットとデメリット ①メリット

・書類作成と提出の一部が電子化されるので、時間と手間の節約 24時間365日利用可能 紙面提出より安い 登録までの時間も短縮される 待ち時間も短い

②デメリット

・完全に電子化される訳ではなく、窓口での原本提出や受取が必要 スマホやパソコン操作 マイナンバーカードと読取り可能な機器が必要 電子納付 システムに色々癖がある 癖はあるが超便利だとは思う。楽、早い、安い。

2.手順や必要書類 (1)手順 と必要書類-PC環境の設定・確認(登録自動車 、軽自動車 )

-必要書類等の準備・確認 登録自動車 、軽自動車[新規 、車検 ])

②委任状が必要な場合の準備

・必要なケース:旧所有者がいる、所有者と使用者が別、代理人申請

-委任状の作成手順

委任状形式 手順 電子証明書使用 ①(受任者)受任者情報ファイルの作成 紙面委任状使用 ①(委任者)紙面の委任状作成

※大体の場合、面前でのカードリーダー使用で「車検証情報」「受任者情報」「委任状」ファイル全て作成するだろうが、委任者がマイナンバーカード等の使用に慣れているならば以下のようにメール等での遠隔やり取りも可能

-マニュアル

③申請ページから申請

④申請状況確認や補正、電子納付

OSSから届いたメールに受付番号とページURLが記載されているので、リンク先で受付番号とパスワード入力してログイン。

・状況照会登録自動車 、軽自動車 )

※[インターネットバンキング]か[ペイジー対応ATM]での支払い。

⑤郵送請求

請求書類 手順 (OSSで車庫証明を行った場合)車庫証明の郵送請求 ・返信用はレターパックプラス使用 (郵送を選んだ場合)車検証の郵送請求 ・往復共にレターパックプラス使用

※レターパックの追跡については郵便・荷物の追跡 から。

⑥交付物が受取可能になったら受取準備

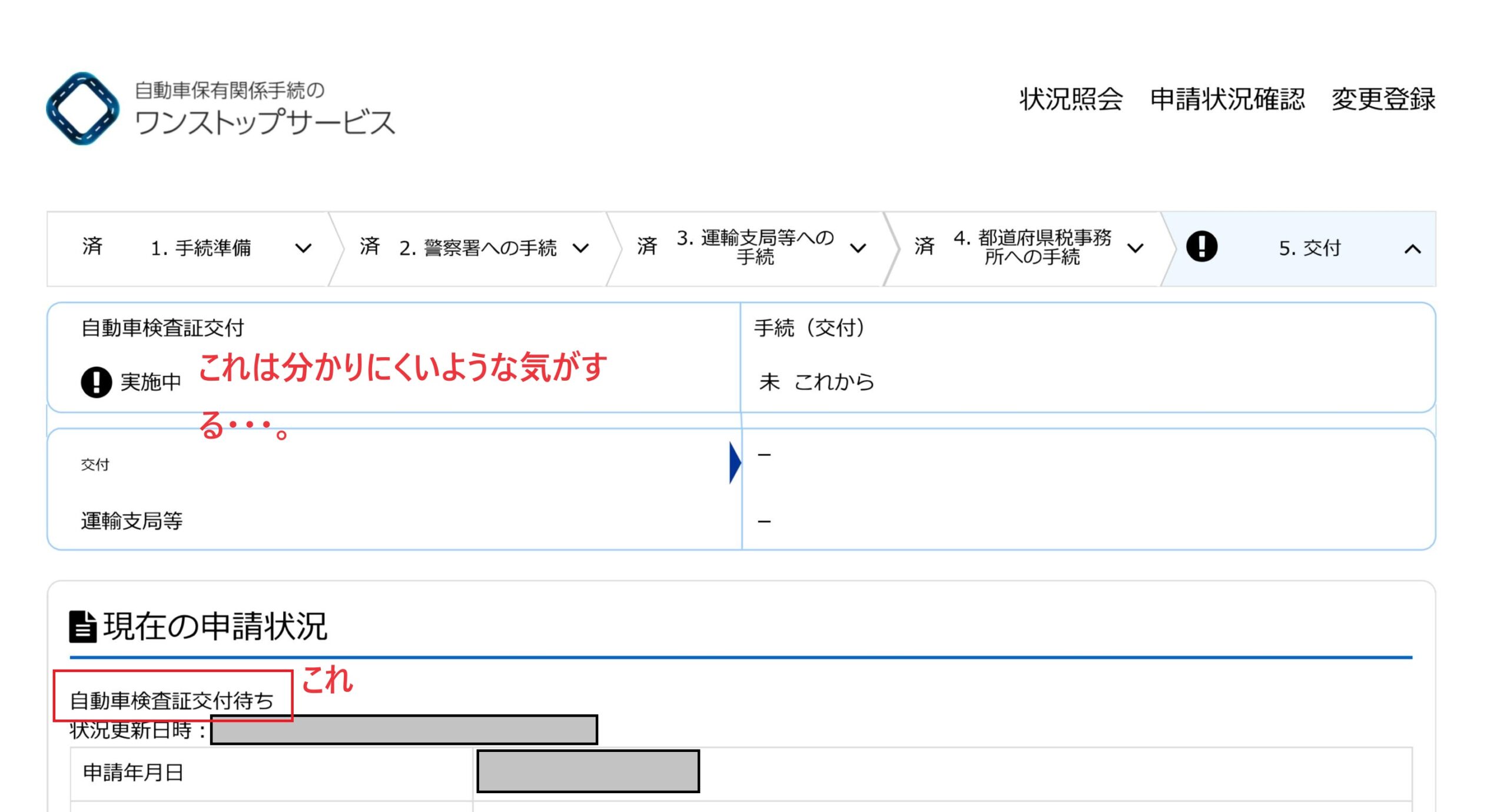

交付可能な状態が分かりにくいので注意!

・(登録自動車)受付番号控え又は申請状況の印刷等や(登録自動車の場合)封印 についても事前確認推奨。封印は運輸支局職員等の取付受託者が行いますので一般の方は確認不要

⑦検査登録事務所や軽自動車協会へ出頭して交付物を受取り

※ナンバープレート交換の場合、自身での交換作業と(登録自動車の場合)職員による封印作業を行う。

-申請ページや手順などのリンク

(2)問い合わせ先 電話のみとなっており、メールやチャットでの問い合わせは不可。

・登録自動車OSSヘルプデスク

・OSSでの車庫証明審査に係る問い合わせ

3.注意点 使用にあたりマニュアル熟読が前提なのでしょうが、分かりにくかったり注意が必要な点を以下に記します。

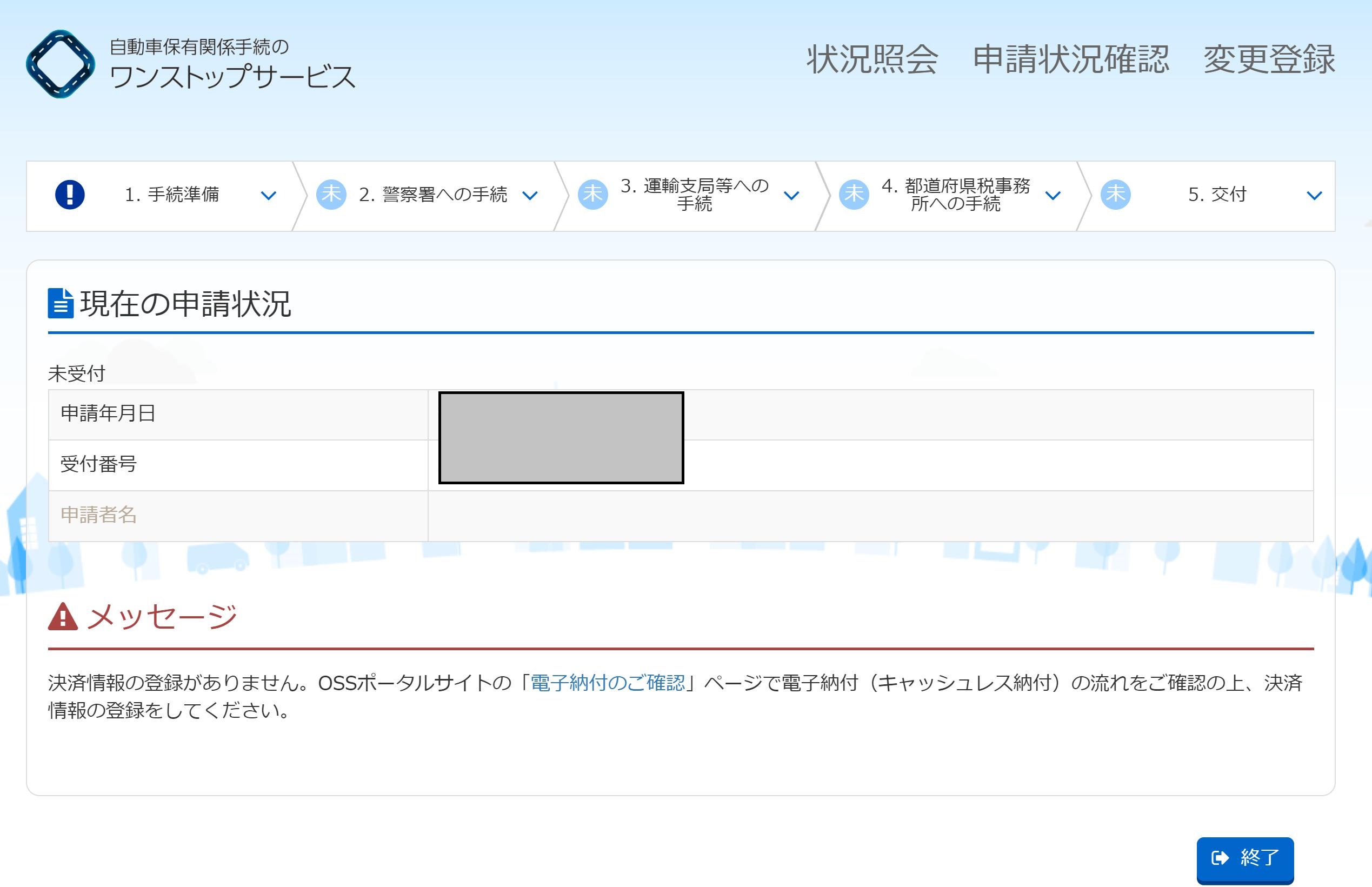

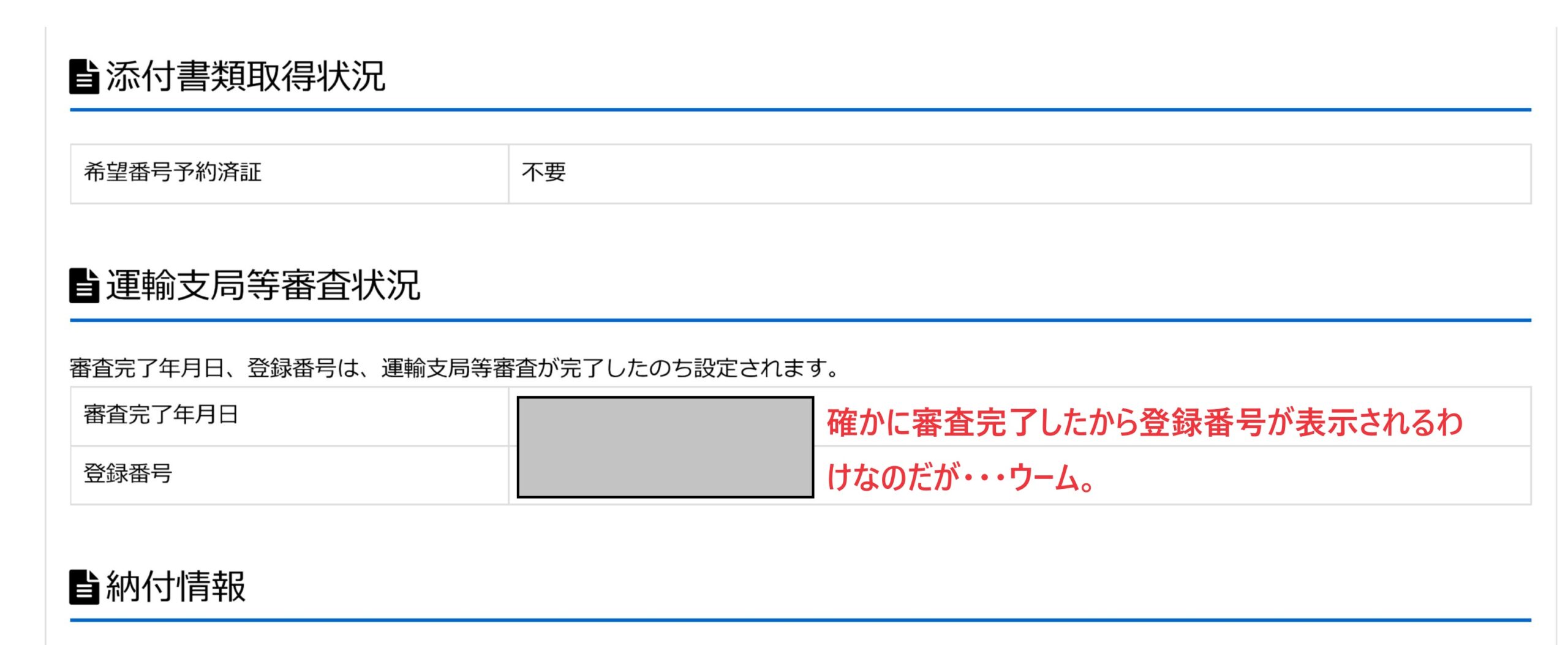

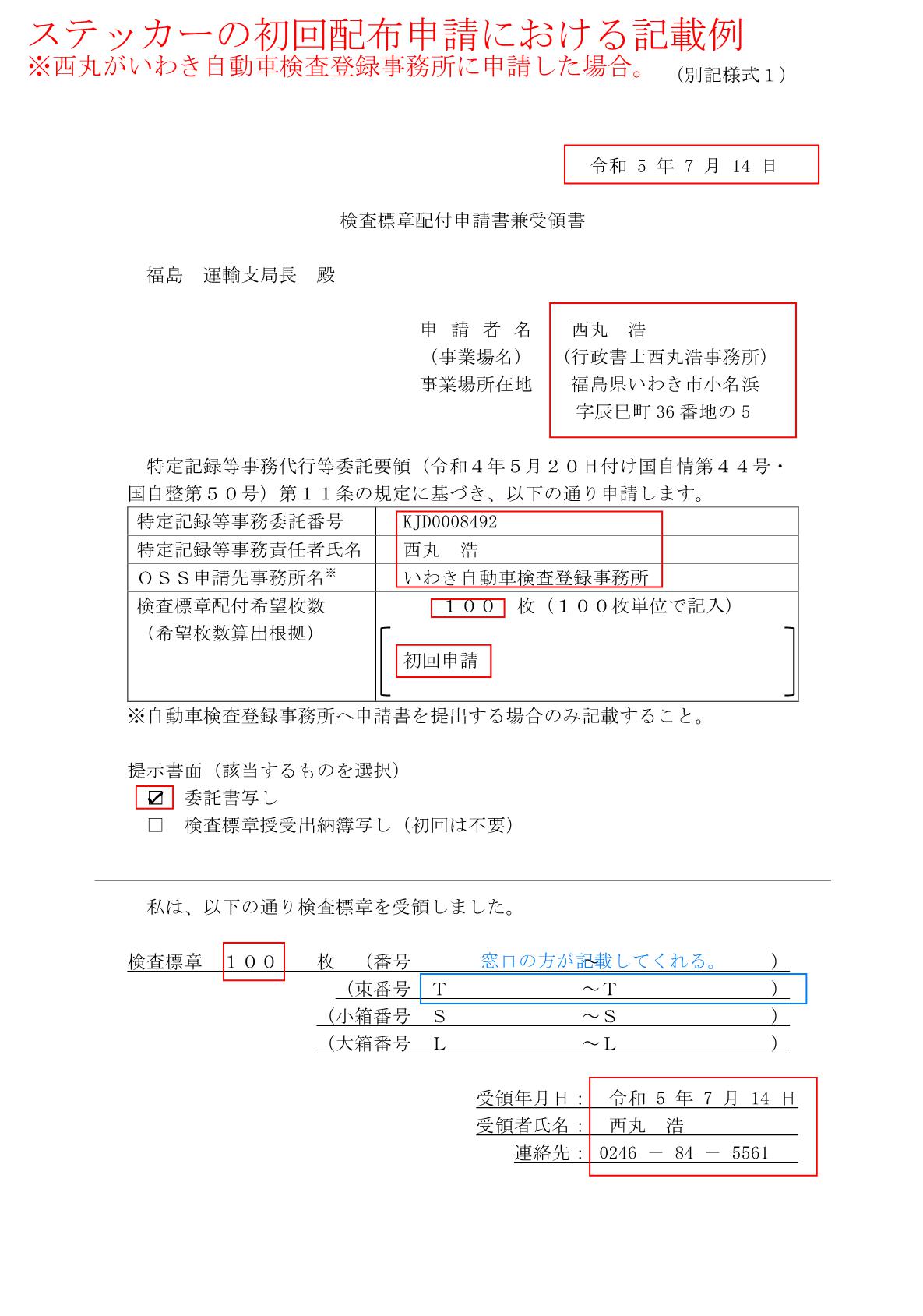

注意点 備考 紙面での提示や添付が認められない書類がある ・事前の車庫証明取得にも対応(2023/10~) OSSが使えないケース ・同居人間における使用者変更(車庫証明不要パターン) 申請時点でキャッシュレス(クレカ)登録をせずキャッシュレス納付を選ぶと未受付のまま進まない ・完全に門前払いになり、通知も来ないので要注意 とりあえずクレカ納付を選択せずペイジー納付で申請するのが吉 電子署名と車検証情報読み込みの回数が多い ・本人申請に合わせた為か万全を期すためか、代理申請でも受任者情報ファイルは使えない仕様 申請者使用本拠にアパート名等が入っている場合、保管場所を使用本拠に同じに選択するのは× アパート名も自動転記されてしまい変更不可となるため、後でアパート名を削除するよう補正指示が入ることになる。 車庫証明が必要な場合は結局ペイジー納付が必要になるため、クレジットカード支払は不向き? 補正指示を受けた部分に付随して修正必須な箇所がある ・修正箇所の付随部分についても正確に伝える必要がありそう 補正完了しないと、審査側からは操作できない。つまり補正中は補正指示内容の変更不可 ・上のように複数箇所を同時に修正できず先に進めない場合は、とりあえず変更せず補正完了させる必要あり (個人的に)分かりにくかった記載 ・『検査登録手数料の納付においてキャッシュレス(クレジットカード等)納付を利用しますか?』 〃 ・『現在使っている保管場所で、前車の保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けていますか。』 補正指示等の対応は行政機関の稼働時間内 ・OSSシステム自体は24時間利用可能だが、行政側での内容確認や補正指示の対応は行政機関の稼働時間内 車検証受け取り可能のステータスが分かりにくい! →その後、解消されています。 ・登録手数料を納付したら申請状況が更新され、あとは車検証受け取り可能な状態(自動車検査証交付待ち)となる※これは分かりにくいと思う! 以下のような表示が出るようになり、完了が一目瞭然 になっています。 住所コードは「番、号、棟番号等」まで入れた方が無難? ・町村コードまでの入力でも申請は通るが、管轄が一つに絞れないためと管轄選択の項目が出る可能性が高い 電子納付の金融機関については事前確認対応可能な金融機関 は多い。 ・都道府県によって公金納付可能な金融機関がまちまちなため、自身が口座を持っている金融機関が使えるとは限らない

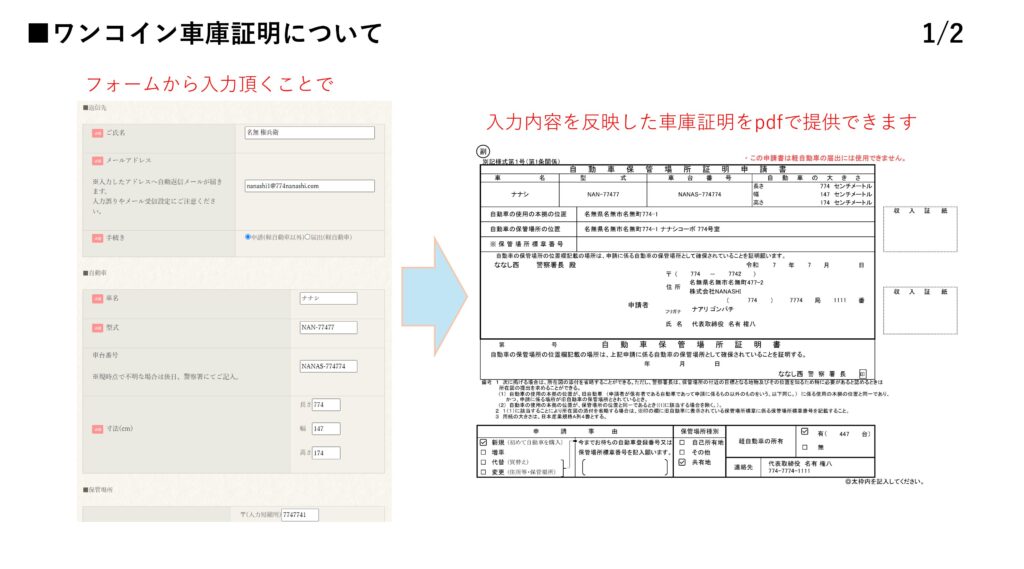

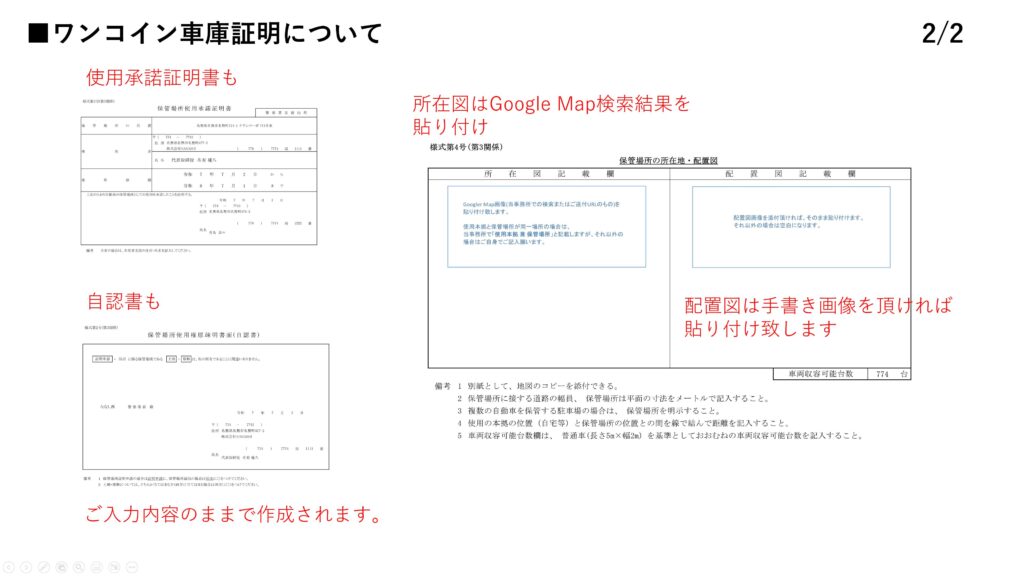

4.当事務所のサービス内容と料金 -サービス内容と料金

OSS申請代理やサポートをお引き受けしますが、基本的には電子申請や納付部分のみへの対応とし、窓口での添付書類提出やナンバープレート受取りはご本人様に行って頂きます。

「ご持参頂くもの」

サービス 料金(税込) OSS代理申請 8,000円~ 申請サポート 要相談

※難易度や労力によって料金は変わります。

5.ご参考HP (1)手続関連

-自動車保有関係手続のワンストップサービス 申請の流れ 手続きによって必要な書類 サービス対象地域

-軽自動車保有関係手続のワンストップサービス 各種手順等 新規 、車検 ]サービス対象手続・地域

-利用者IDの発行自動車 軽自動車

-福島県警/自動車保管場所の手続き 保管場所標章郵送希望申請一覧 記載例

(2)その他

-行政書士法人井口事務所

6.更新履歴