| 要望 | 相談先 | 備考 |

|---|---|---|

| 公道に側溝を作って欲しい | 小名浜地区経済土木課 | ・区長が希望者から話を聞き、支所の担当へ要望を伝えれば受付してくれる(口頭可能) ・ただし同様の要望が多数あるため、希望者が多い案件の優先順位が高くなるし、実際に着工するまで数年かかる場合もあるらしい ・所有地の地形に起因した水捌けの悪さならば、盛り土で解消できないかの考慮推奨とのこと |

投稿者アーカイブ: marusai

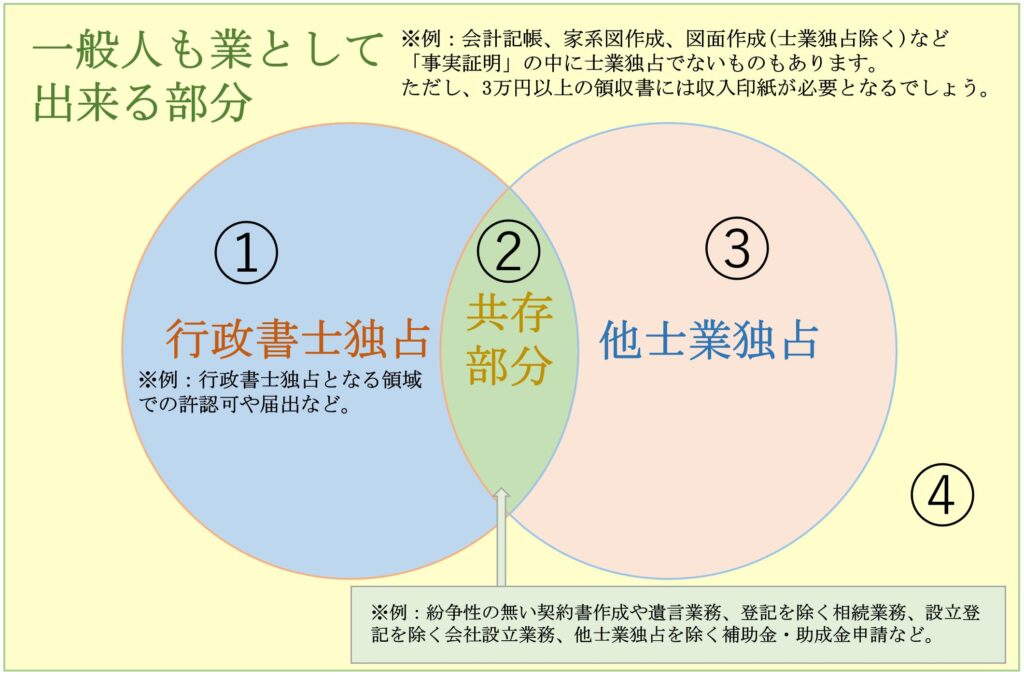

士業と業際

1.概要

士業は高度な専門資格を必要とする職業で、登録を受けたもので無ければ業務範囲の仕事を業として行うことは出来ません。この士業固有の独占業務範囲を「業際」と言います。

行政書士は官公署に提出する書類や権利・事実関係証明の書類(他士業独占などの制限を受ける部分除く)を作成することが出来ますが、行政書士で無い者が実質的に行政書士範囲の書類作成を行ったり、また行政書士が他士業範囲の業務を行ってしまうケースがあります。

個人的に、行政書士開業前後に叩きこむべきは「業際問題」だと思っています。

他士業独占と知らずに踏み込んでしまい刑事罰を受ければ一巻の終わりですし、他の先生から安易に勧められることもあるかもしれません。

本人申請と言う形ならばOKなど解釈の違いはあるかもしれませんが、基本的に争いがある部分には踏み込まないのが無難かと思います。

不安ならば士業の連合会に聞くのもアリでは無いでしょうか?

(例)「とても仲の良い友人が不動産登記をしようとしているが、自分では出来ないらしいので少し手伝ってあげたい。もちろん報酬は頂かないし書類作成手伝いと付添をするだけ。法務局にも事前に確認するつもり。」→友人だと際限が無くダメかもしれませんが、確認しないよりはマシかもしれません。

2.士業の業務範囲

(1)各士業業務

| 士業名 | 業務内容 | 独占業務 | ご参考(e-Gov) |

|---|---|---|---|

| 行政書士 | 役所へ出す書類作成・申請代理、権利義務・事実証明に関する書類作成(他士業範囲を除く) | 左のうち他士業による制限範囲や一般人が出来る範囲を除く全て。 ※会計記帳や家系図、ただの図面作成は事実証明になるが、一応誰でも出来る。 | ・行政書士法 1条の2、1条の3、19条 |

| 弁護士 | 法律全般の相談、書類作成。訴訟・非訟事件の代理など | 紛争案件に係る訴訟代理や交渉、非訟事件における手続代理など。 税理士と弁理士業務も行えるので、その範囲は重なる形で独占。 | ・弁護士法 3条、72条 |

| 司法書士 | 権利登記、裁判所への提出書類作成 | 不動産の権利登記や商業登記。 裁判所への提出書類作成や、140万円以下の簡易裁判所での訴訟代理。→弁護士と合わせて独占。 | ・司法書士法 3条、73条 |

| 会計士 | 監査業務やその証明 | 財務書類の正当性をチェックし、独立した第三者として公に証明する。 法定監査(法律の定めに応じて受ける)と任意監査(利害関係人の要請に基づく)。 | ・公認会計士法 2条、47条の2 |

| 税理士 | 税申告や税務に関する書類作成や相談対応 | 確定申告書作成や相続税計算、それらの申告代理など。 | ・税理士法 2条、52条 |

| 社会保険労務士 | 労働・社会保険や年金、安全衛生や労使関係の書類作成、代理 | 労働・社会保険の適用。労働保険の年度更新や社会保険の算定。 就業規則の作成。年金請求。安全衛生管理、労務診断。 その他、社会保険労務士法別表1の法令に基づく助成金申請など。 | ・社会保険労務士法 2条、27条、別表1 |

| 弁理士 | 知的財産関係。特許庁に提出する書類作成や代理 | 特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠や商標に係る国際登録出願の手続代理など。 | ・弁理士法 4条、75条 |

| 土地家屋調査士 | 不動産表示登記、筆界特定。調査や測量 | 不動産の表示登記や筆界特定に係る書類作成や手続代理。そのための調査や測量。 | ・土地家屋調査士法 3条、68条 |

| 海事代理士 | 船舶登記など海運関係の登録や申請 | 船舶登記・登録や検査申請、船員に関する労務、その他海事関係の許認可申請の書類作成や手続代理。 | ・海事代理士法 1条、17条 |

| 不動産鑑定士 | 不動産の鑑定評価 | 不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査・分析。不動産の利用、取引・投資に関する相談対応。 | ・不動産の鑑定評価に関する法律 3条、36条 |

| 宅地建物取引士 | 不動産業者の専任 | 土地建物の取引や代理、仲介業における専任。 | ・宅地建物取引業法 2条、12条、31条の3 |

| ファイナンシャルプランナー | 資金計画、資産運用、リスク管理(保険見直し)、節税に関する助言 | 無し ※資金計画の他はいずれも一般的な助言に限られる。金融商品取引業として登録を受けていなければ投資助言や判断は出来ないし、保険募集人でなければ保険の募集・勧誘や販売も出来ない。税計算も税理士でなければできない。 | |

| 中小企業診断士 | 経営コンサルタント | 無し ※ただし経営改善計画書や経営診断書など、公認会計士や中小企業診断士が作成したものを求められることがある。 | |

| マンション管理士 | マンション維持・管理のコンサル | ||

| 測量士 | 測量の計画と実施 | ||

| 通関士 | 通関業者における通関業務従事者 | 通関書類の審査や記名・捺印 | ・通関業法 2条、13条、14条、41条 |

| 技術士 | 科学技術コンサル | 無し ※ただし業界によっては優先的に登録を受けられたり、公共工事入札での加点や受注金額上限アップに繋がる。 | ・技術士法 2条、57条 |

| 社会福祉士 | |||

| 介護福祉士 | |||

| 臨床工学技師 | |||

(2)行政書士ができる業務やNG例

| カテゴリ | 内容 | 可否 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 許認可 | 行政書士が許認可(建設業許可や農地転用など)に必要な書類の作成をし、提出の代行や代理を行う | 〇 | 行政書士の代表的な独占業務。 代理権も認められているので、申請者の委任状があれば、行政書士が代理人として書類の修正や提出ができる。 |

| 相続 | 行政書士による故人の銀行口座解約や、相続人への振込 | 〇 | 士業以外でも、金融機関が代理人として認める者であれば可能。 ※(例)配偶者や2親等以内の親族。金融機関へ事前の確認が必要。 |

| 不動産 | 行政書士による不動産の相続登記や所有権移転登記など | × | 司法書士の業務範囲のため不可。 書類の下書き作成のみ行い、本人に申請させるのも書類作成やサポートになるので×。 表題登記も土地家屋調査士業務なので当然に不可。 |

| 会社設立 | 行政書士による、設立する会社の定款作成や認証 | 〇 | 公証役場は法務局とは異なり、定款作成は行政書士の業務範囲となる。 登記の付随業務として司法書士にも開放されている。 |

| 会社設立 | 行政書士による、設立する会社の発起人議事録、取締役就任承諾書、払込証明書などの作成 | 〇 | まさに「権利義務・事実証明に関する書類」で他の法律で制限されていないため、可能。 |

| 会社設立 | 行政書士による会社の設立登記や変更登記 | × | 司法書士の業務範囲のため不可。登記申請書のみ作成し本人申請という形にしても×。 ※議事録などの添付書類は可能。 |

| 成年後見 | 行政書士による成年後見申立 | × | 成年後見申立の書類作成は弁護士又は司法書士。代理申立は弁護士のみが可能。 |

| 成年後見 | 行政書士による任意後見契約の文案起案 | 〇 | 成年後見において行政書士が業としてできる業務は「これのみ」。 |

| 成年後見 | 行政書士が法定後見人、補佐人、補助人に就任する | 〇 | 欠格事由(e-Gov民法847条)に該当しなければ誰でもなれる。 ただし候補者に立てても選ばれるとは限らない。 |

| 証明書取得 | 行政書士が正当な請求者から「委任状を得て」、戸籍、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等の収集を行う | 〇 | 本人からの委任状があれば誰でもできる。 ※ただし、中には親族や特定の士業でないと代理取得できないものもある。 |

| 成年後見 | 行政書士が後見人として本人に代わり登記や供託行為の代理をする | △ | 法定後見の場合は可能。 移行型任意後見における委任代理人では不可(司法書士に依頼するのは可)。 任意後見人としては任意後見監督人の同意があれば可能「だろう」とのこと。 |

| 内容証明 | 依頼者が文案を作成した上で、行政書士が法的判断を含まず清書的な意味あいに留めた内容証明作成を行う | 〇 | 送付相手に対して事実・権利をただ伝達する意味ならば可能。 ※例えば相手の忘失や単なる無反応に対して念を押すような意味あい? |

| 内容証明 | すでに紛争に発展していたり、内容証明を送ることで紛争性が生じ得る場合の、行政書士による内容証明作成 | × | 弁護士業務に踏み込む可能性があるので危険。 ※「~は~という解釈になるから~せよ」といった意味合いだと喧嘩を吹っかけていることになり兼ねない。 |

| その他 | 鑑賞用の家系図を作成するために、行政書士が職務上請求書を用いて戸籍収集をする | × | 家系図作成は誰でも行える業務なので不可。 |

| 遺言 | 行政書士が司法書士の相続登記を手伝う目的で、相続関係説明図や遺産分割協議書を作成すること無く、相続人調査のために職務上請求書を使用して戸籍等を取得する | × | 実質的には相続人確定の為のようだが、相続関係説明図などの成果物が無いと業務の正当性が証明し難いし、戸籍等の収集が目的と取られ兼ねない。 依頼者からの直接の受任が無ければ、それも問題になり得る。 |

| その他 | 行政書士が探偵から身辺調査のためと依頼を受け、職務上請求書に虚偽の目的を記載のうえ、戸籍等を取得する。 | × | 明らかに犯罪。 2023/10にも逮捕者が出ている。 |

| 相続 | 行政書士が、相続における法定相続情報一覧図の作成と写しの交付申出のために職務上請求書を使用して戸籍収集する。 | 〇 | 相続関係説明図と同じで相続人確定を目的とした書類作成のため可能。 ※日行連の職務上請求書取扱説明書にも記載例あり。 |

| 相続 | 行政書士が本人申請という形で、土地等の相続登記手続に必要な書類作成の手伝いをする | × | 司法書士の業務範囲。 ※本人申請が可能なら、そもそも士業業務が成り立たないはず。許認可等で同様のことをされても文句が言えなくなる。 |

| ぞの他 | 行政書士による会計記帳の代行 | 〇 | 誰でも出来るので行政書士も当然できる。 ※確定申告や税計算・申告はダメ。 |

| ぞの他 | 行政書士による、他士業独占部分以外でのCADなどを用いた図面作成 | 〇 | 許認可での添付書類ならば行政書士業務。 ※士業業務(役所等へ提出する証明など)でない図面作成ならば誰でも出来る。 |

| 契約書 | 依頼者が契約内容を指示し、行政書士がその内容に沿った契約書の文案を作成する | 〇 | 行政書士が契約内容の追加や削除を行わなければ可能です。 つまり清書的な意味合い。 ※内容の法的チェックや不備等の助言程度ならば可能。 |

| 助成金 | 社会保険労務士法別表1の法令に基づく助成金に関して、行政書士が申請手続や書類作成のサポートをする | × | 社労士の業務範囲のため不可。 |

| 交通事故 | 行政書士が本人に代わり交通事故証明書を代理取得する | 〇 | 行政書士にも代理権があるので、委任状があれば可能。 ただし、インターネット申請では本人申請しかできない。 |

| 交通事故 | 行政書士が事故現場等での事故原因調査を行う | 〇 | 事実確認業務なので可能。 |

| 交通事故 | 行政書士が自動車損害賠償保険の保険金請求に係る書類を作成する | △ | 請求代理や示談交渉は勿論、法的判断や内容指示も出来ない。 報酬を予定して依頼を受けるのも不可。 書類整理や清書的な意味あい。 ※書類作成に関する費用のみを請求するならば可能という見解。 |

| 債券回収 | 債務者が死亡した場合に、行政書士が債権者からの依頼により職務上請求書を用いて債務者・相続人の戸籍取得を行う | × | 支払催告などの内容証明を作成する目的であれば可能と言う見解。 債務者関係調査の為の戸籍調査ならば不可。 ※職務上請求書を使わずに、正当な債権者から委任状をもらって行うのが無難そうではある。 |

| 外国人 | 行政書士が外国人技能実習の監理団体の外部監査人へ就任し監査業務を行う | 〇 | 業務内容的には社会保険労務士の業務範囲も含まれるが、士業でなくても誰でも就任することができ、勿論行政書士も就任できる。 ※外国人技能実習制度では、監理団体が外国人受け入れ企業に対して、適正な実習内容や労務管理、人権侵害の有無などの監査を行う。 外部監査人は、監理団体に対して上記の監査やその他運営が適正に行われているかを外部的に監査する立ち位置。 |

| 許認可 | 行政書士で無い者が一時的に企業の一員に所属し、従業員として許認可の本人申請を行う | ? | 罷り通れば行政書士の独占業務の意味が無くなるが、実際のところどうなのだろう? |

| 建設業 | 税理士が顧問先企業の財務諸表作成や確定申告を行うついでに、決算変更届書類を作成する | × | 本人申請という形で作成のみ行うのもNG。 |

(3)職務上請求書について

八士業(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士)では、職務遂行に必要な範囲で第三者の住民票や戸籍謄抄本、戸籍附票を請求することが出来ます。

その時に用いるのが「職務上請求書」です。

戸籍や住民票といった書類は重要な個人情報が含まれるため、不当な請求が行われれば重大な人権侵害になり兼ねません。

ですので、職務上で本当に必要な場合のみの請求に限られています。

以下、行政書士における職務上請求書の使用可否について記載します。

行政書士を基準に業務を大きく分けると以下の4つになるかと思います。

①行政書士のみが出来る業務:建設業許可や農転など

②行政書士と他士業が 〃 :定款認証、遺産分割協議書作成など

③他士業のみが 〃 :訴訟代理や交渉(弁護士)、権利登記(司法書士)など

④誰でも 〃 :家系図作成、会計記帳など

行政書士で職務上請求書が使えるのは①②の業務のみ。

実は③④の業務だったり不正な目的であるのを隠して、①②と偽って職務上請求書を用いるのも当然ダメです。

しかし残念ながら、そのような不祥事が相次いでいます。

当事務所では基本的に、戸籍や住民票等の取得においては正当な請求者からの委任状を頂くことにしており、職務上請求書は依頼者側の労力や必要性を考慮した上で止むを得ない場合のみ使用する形にしています。

日行連も職務上請求書の適正利用を意識づけるために、以下の3点を大原則にしています。

①書類作成業務を行うために必要

※他士業範囲や誰でも出来る業務での使用は不可。

②本人からの直接依頼、かつ本人確認を行ったうえで受任

※本人からの直接委任のみ。復代理だと代理人が誰にでも頼めてしまうので不可と取れる。

③請求内容と提出先が適正

※①②を踏まえた上で正確に記載して使用。

-日行連からの注意喚起

・2024/03:家系図作成業者と業務提携して職務上請求書を使用しないこと

(4)判別が難しい部分

他士業業務(行政書士以外)のうち、行政書士でも作成や準備可能な書類があります。

例えば、相続登記に係る相続関係説明図(または法定相続情報一覧図)や遺産分割協議書の作成。

商業登記においての定款や総会議事録、同意書や就任承諾書は行政書士でも作成可能です。

ここで生じる疑問は「では添付書類の準備やサポートなら全て可能か?」という点。

他士業に引き継ぐ際は万全に準備した上で引き渡そうとするでしょうから、一見正しそうに見えます。

では本人申請の場合において添付書類が全て揃っているか等のチェックはどうでしょう?

何か・・・違和感がありそうです。

個人的見解ですが、この違和感の正体は責任の所在なのでは?

他士業業務において、例えば本人申請で不備を指摘された場合、その責任箇所がキーになると思うのです。

・行政書士が申請書を作成または指示した → 申請書作成における責任:NG!

・ 〃 が添付書類が揃っているかの確認をした → 申請自体の責任:NG?

・ 〃 が一部の添付書類を作成した → 添付書類作成に係る責任:OK

※実際に法務局へ「滅失登記の本人申請において、行政書士による添付書類チェックは可能か」の旨の問い合わせをしましたが答えはNOで、申請サポート窓口を利用して頂くようにとの回答でした。

3.ご参考HP

-行政書士中村俊介事務所/行政書士ができること/できないこと【士業の業際についてざっくりと解説】

4.更新履歴

・2023/11/02:ページ公開

・2024/02/29:「2」追記

・2024/03/07:「3」追記

・2024/03/16:「2」追記

・2024/04/18: 〃

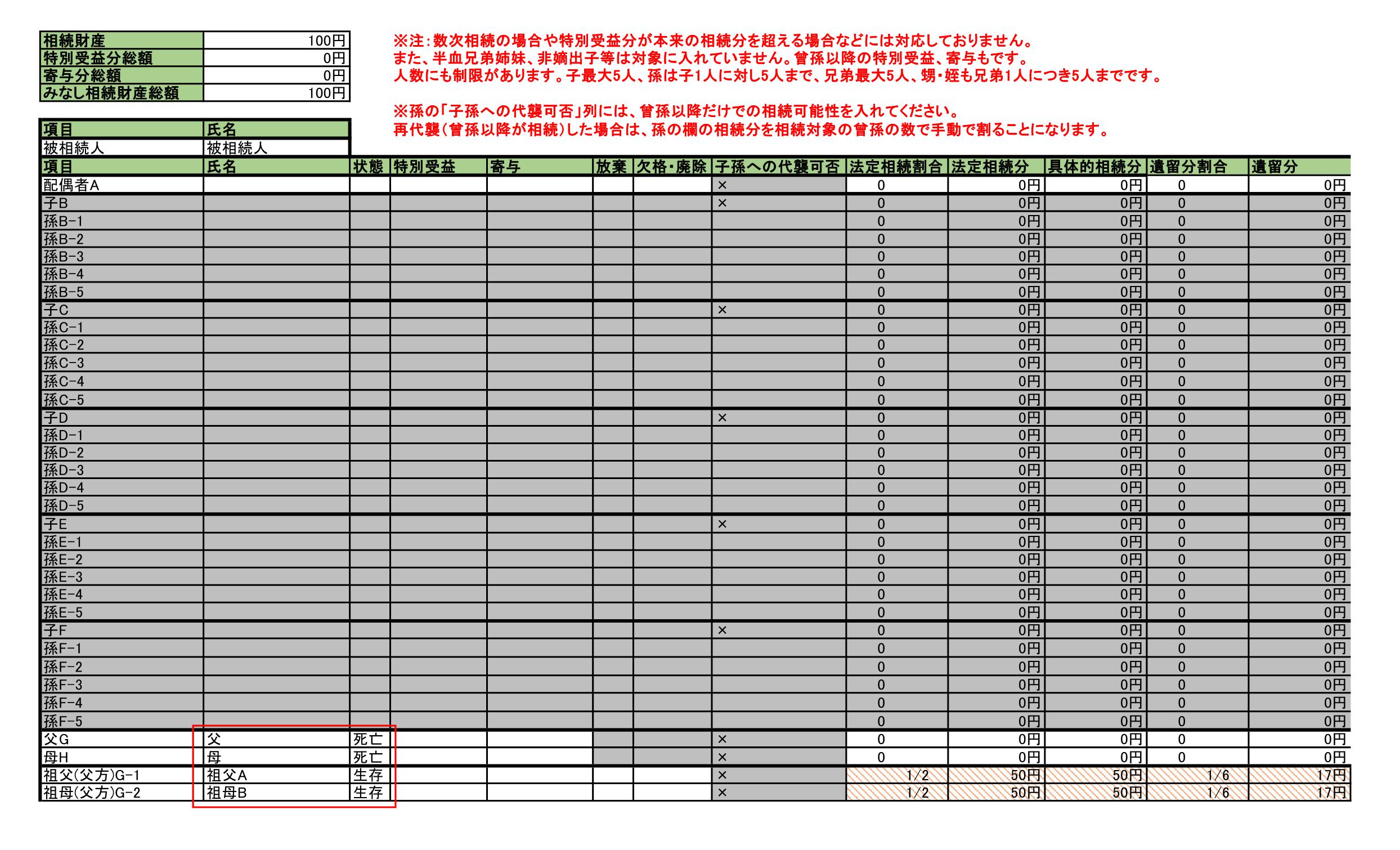

法定相続人の確定と法定相続分計算

1.概要

(1)背景や概要

被相続人が亡くなったあと遺言書が無い場合は基本的に、遺産を承継する権利を持つ「法定相続人」全員で分割方法を話し合う「遺産分割協議」が必要となります。

その際に基準となる分割割合が民法で定められている「法定相続分」になります。

本ページでは「法定相続人」確定と「法定相続分」計算の方法について説明します。

また、遺言書が存在し例えば一人に全財産が相続される旨の記載があった場合、法定相続人がある価額まで請求できる「遺留分」の計算についても触れています。

2.法定相続人と法定相続分

(1)法定相続人

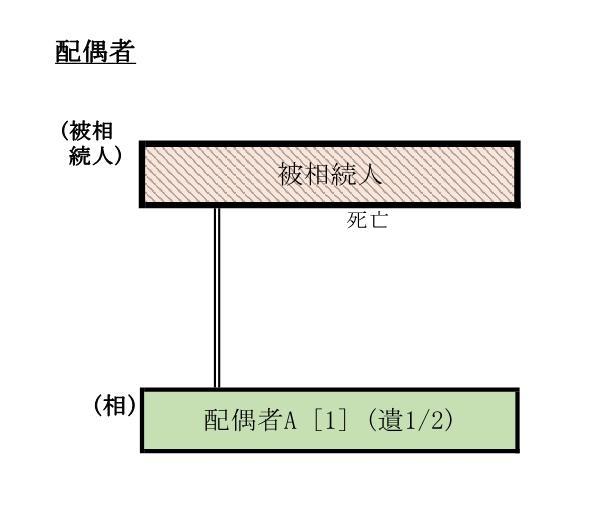

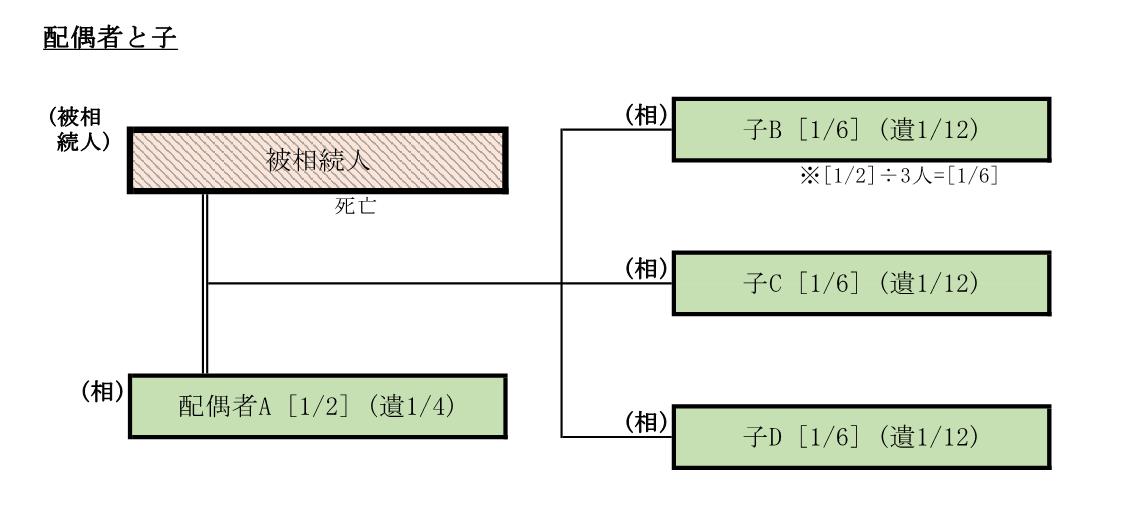

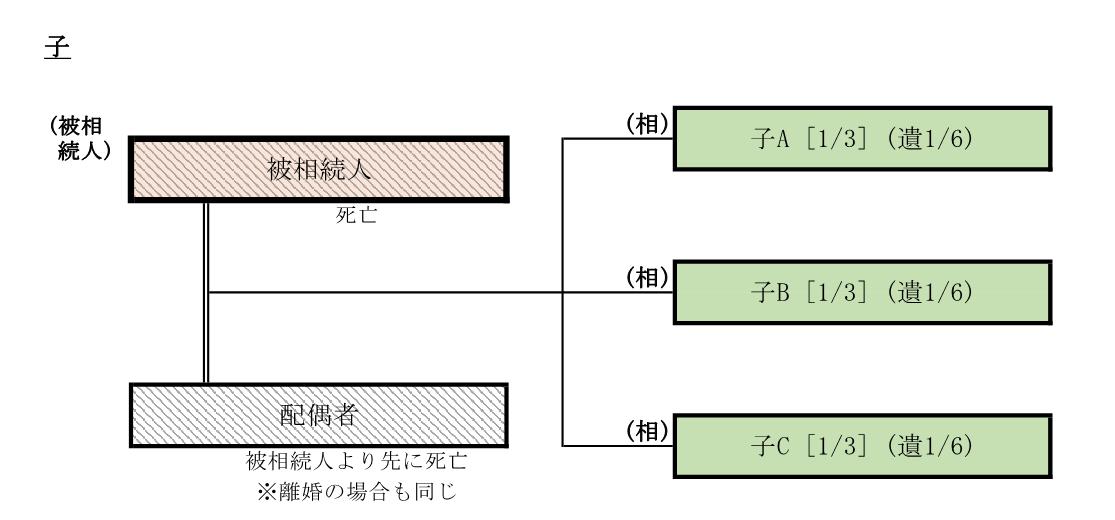

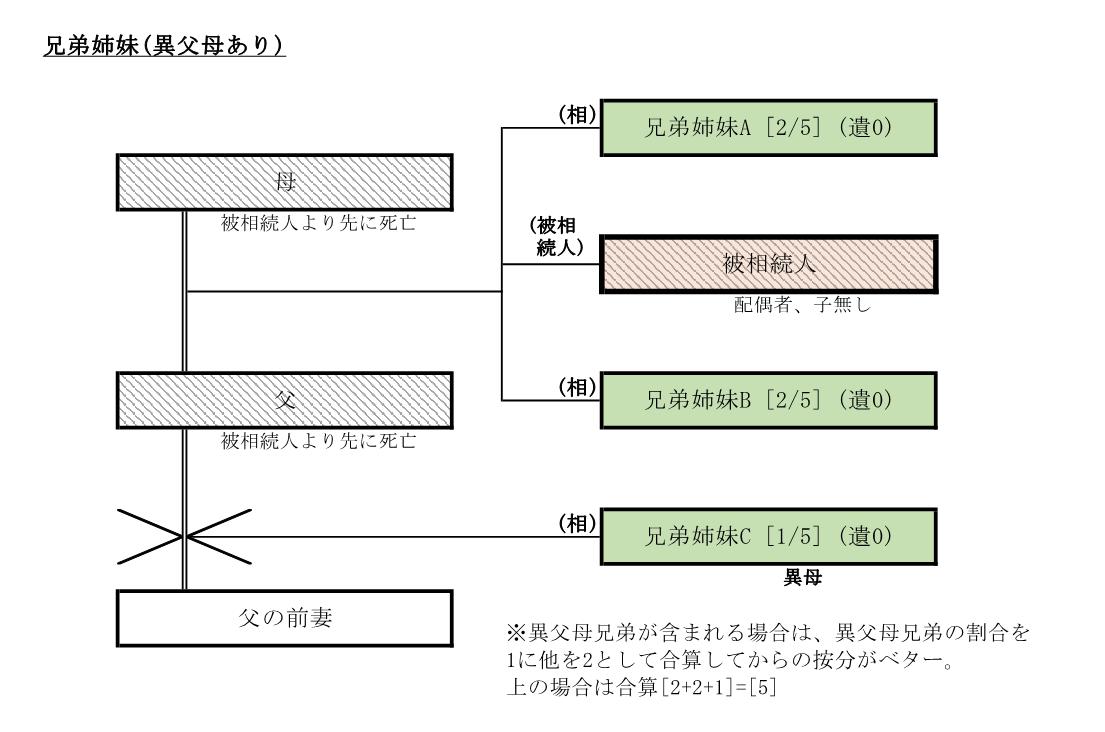

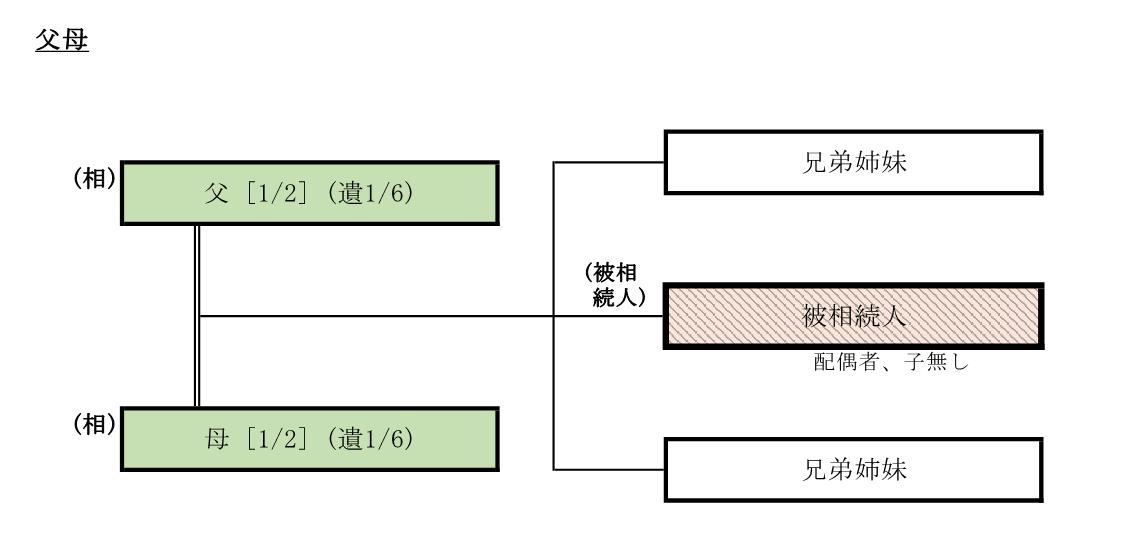

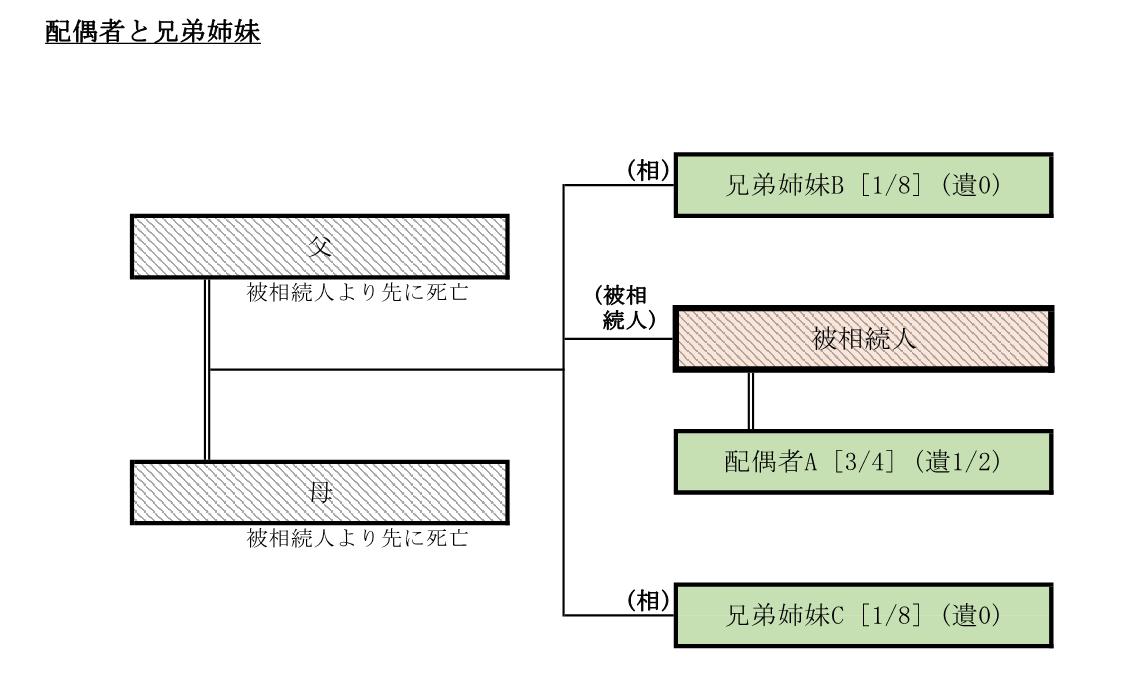

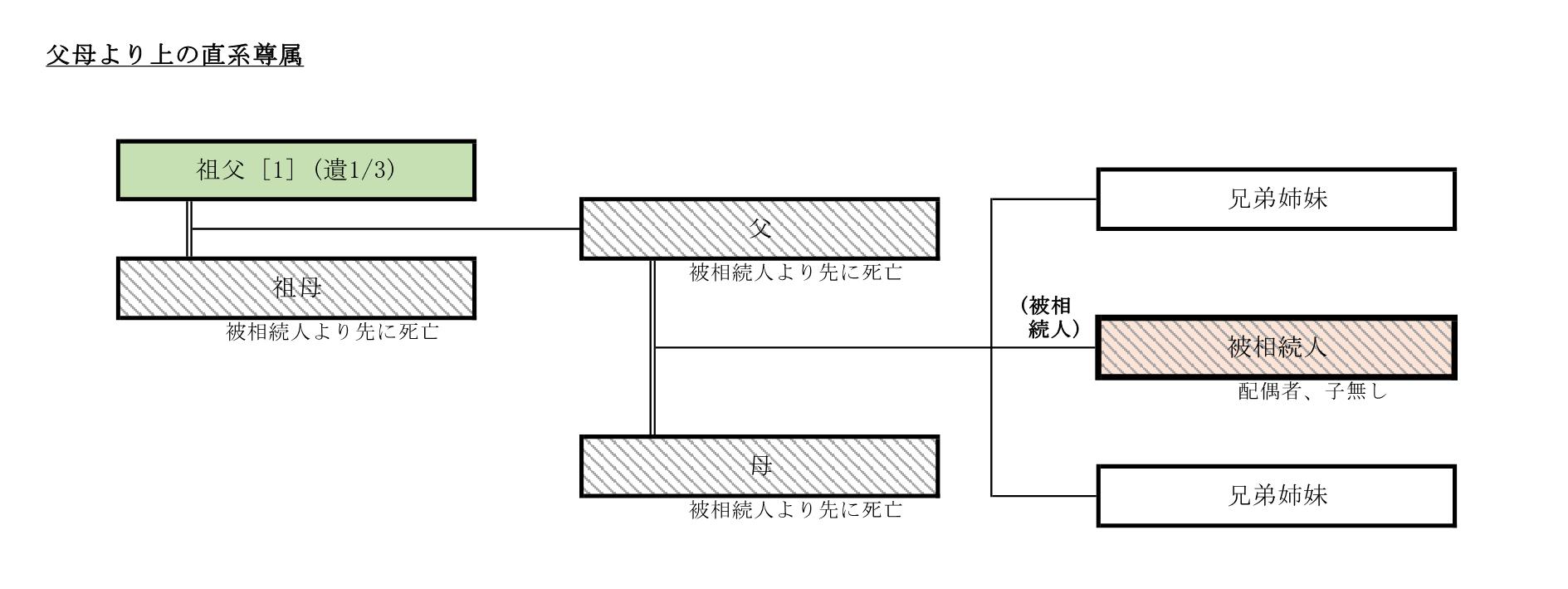

①基本

・被相続人から見て[配偶者]+([子]>[親]>[兄弟姉妹]の順でいずれか)

※[配偶者]のみ、[配偶者]+([子]or[親]or[兄弟姉妹])、([子]or[親]or[兄弟姉妹])のみの7パターンあり。

下記の具体例ご参照。

②代襲と再代襲

・(代襲)被相続人死亡時に既に子が死亡していた場合、孫が法定相続人になる。兄弟姉妹も同様。

・(再代襲)子も孫も死亡の場合は曾孫が法定相続人になる。同様にその下の卑属にも再代襲に制限無し

※兄弟姉妹は再代襲無し。

・養子縁組による子の連れ子には代襲権無し

・欠格や廃除(兄弟姉妹不可)は代襲要因になる。放棄は代襲にならない

※放棄はそもそも法定相続人で無かったことになるため。

欠格、廃除、放棄についての詳細は「相続会議」さんのページご参照。

③直系尊属

・父母が死亡し祖父母が生存の場合は、祖父母が直系尊属として法定相続人になる

現実的にはほぼ無いがその上も制限なし。祖父母が居なければ曾祖父母がなる。

④非嫡出子(婚外子)

・非嫡出子も子と同様

(2)法定相続分

①基本

遺産全額を割合1とします。

・[配偶者]or[子]or[親]or[兄弟姉妹]のいずれか一つのみの場合→どの場合も[1]

・[配偶者]+[子] → [1/2]:[1/2]

・[配偶者]+[親] → [2/3]:[1/3]

・[配偶者]+[兄弟姉妹] → [3/4]:[1/4]

②[子]or[親]or[兄弟姉妹]が複数

・人数で等分

・子については、非嫡出子も異父母の場合も同じ割合

・ただし兄弟姉妹については、「異父母兄弟」は父母双方が同じ兄弟の1/2になる

③特別受益(法定相続人への生前贈与や遺贈、死因贈与)や寄与がある場合

・特別受益分は財産総額に足して、分割後の受益者の価額から引く

※受益者は既に利益を受けているので、その分を加味して相続分を減らすイメージ。

・寄与分は財産総額から引いて、分割後の受益者の価額に足す

※寄与者が貢献した分は財産価額に入れないイメージ。

④特別寄与や法定相続人以外への贈与・遺贈がある場合

・遺産価額から引く

※あくまで相続分の計算上ではということで、贈与・遺贈に対する遺留分侵害額請求の際には遺産総額に含まれる。

⑤数次相続がある場合

・一次と二次、三次・・・は分けて考える

・法定相続情報一覧図は各次別個に申出する必要があるので、相続関係説明図も分けて書いた方が〇

3.遺留分

遺言書の内容次第では、第三者への遺贈や特定の法定相続人が多く相続することにより、その他の法定相続人が全く相続できない可能性も出てきます。

その場合でも、法定相続人には一定割合で財産を引き継ぐ権利が与えられており、それを「遺留分」といいます。

遺留分侵害に不服がある場合は、遺贈や贈与を受けた相手に対して遺留分侵害額請求(旧法での遺留分減殺請求)を行うことができます。

話し合いの協議で解決しない場合は、調停や訴訟に発展する可能性があります。

※遺留分侵害額請求の時効は「相続と遺留分侵害を知ってから1年以内」か「(知らなくとも)相続開始から10年」。詳細は相続会議さんのページご参照。

遺留分の計算方法は以下。

・親のみの場合は1/3

・兄弟姉妹には遺留分無し

従って法定相続人が[配偶者]+[兄弟姉妹]の場合は、遺留分を持つのは[配偶者]のみ

・あとは法定相続分の半分と覚えれば良し

※つまり遺留分合計は親のみの場合1/3、それ以外は1/2。

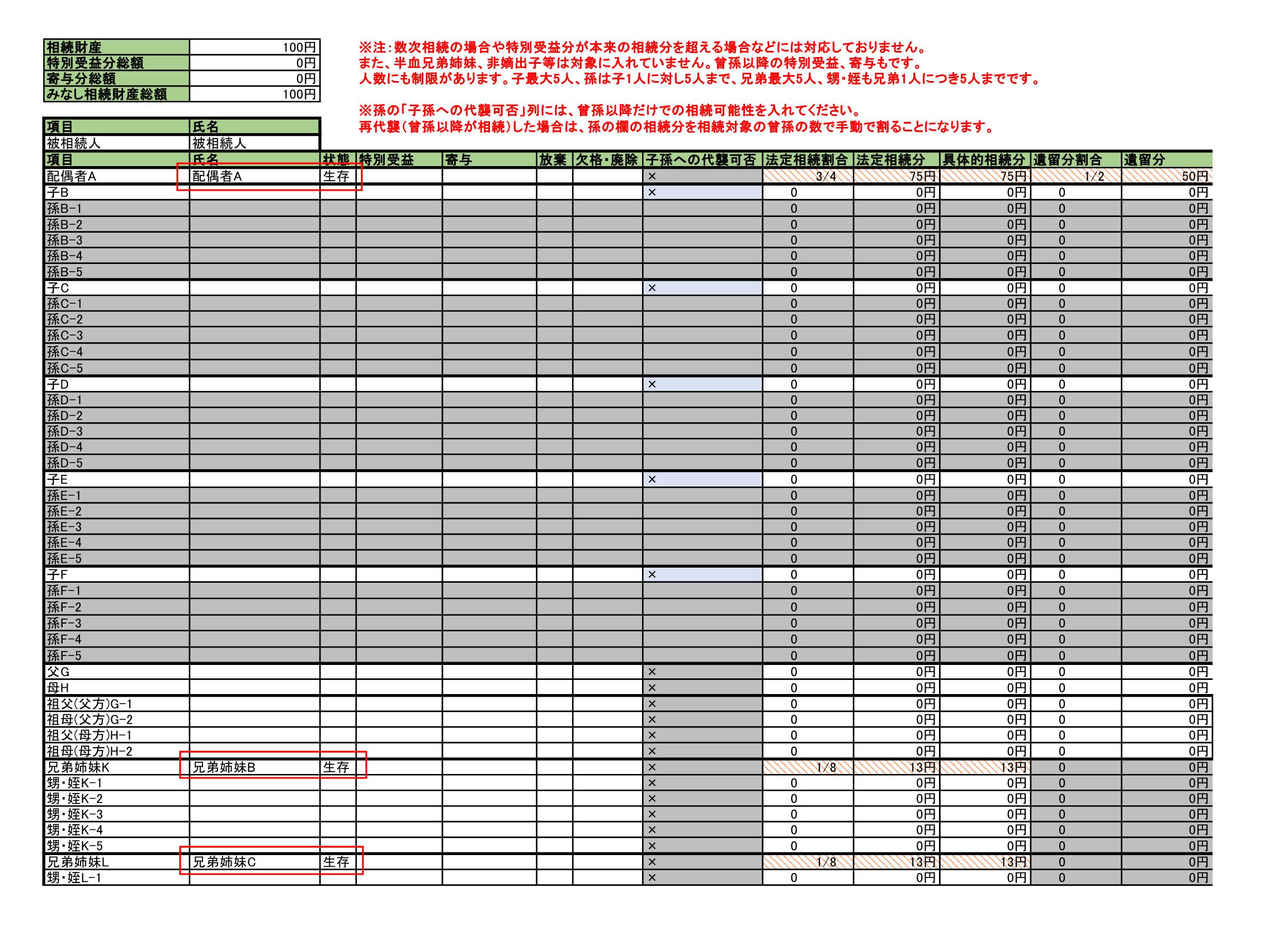

4.具体例、注意点

(1)具体例

法定相続人になり得る範囲の親族が存命している場合の具体例。

法定相続人を探す意味で、他の親族の情報も入れています。

おまけとして昔作った独自ツール「法定相続分自動計算シート」の使用例も入れておきます。

(2)注意点

| 注意点 | 備考 | ご参考 |

|---|---|---|

5.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート内容

・戸籍等の読み込みによる法定相続人確定

・法定相続分と遺留分算出

・相続関係説明図作成

(2)料金(税込)

・相続関係説明図作成:15,000円~

※その過程で法定相続人確定、法定相続分と遺留分も算出します。

6.ご参考HP

7.更新履歴

・2023/10/13:ページ公開

・2023/10/21:記事修正

大切な方が亡くなられてから

1.概要

(1)背景や概要

大切な方が亡くなってから相続までの流れをまとめます。

詳細記載が必要なものについては別記事を作りますので、そちらをご参照下さい。

※いわき市の方で掲載しているお悔やみハンドブックとチェックリストが非常に見やすくまとまっているので、大変お勧めです。

2.手順や必要書類

(1)手順

①死亡後の連絡や届け出

| 手続き等 | 期限 | どこへ | 必要書類 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 死亡届 | 死亡を知ったときから7日以内 | 市区町村役所 | 通常、死亡届を出せば住民票の登録も抹消される。 印鑑登録も抹消されるので、返却せず遺族による処分可能。 | |

| 死体火葬許可申請 | 〃 | 〃 | ||

| 親族等への連絡 | 大体は死亡当日~2日以内 | |||

| 葬儀の準備 | 〃 | 葬祭場、 火葬場など | ||

| ([故人が世帯主]かつ[残世帯員が2名以上]の場合)世帯主の変更届 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役所 |

②停止や解約

| 手続き等 | 期限 | どこへ | 必要書類 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 電気、水道、ガス | すみやかに | 各事業者 | ||

| 住宅の賃貸借契約 | 〃 | 〃 | ||

| クレジットカード | 〃 | 〃 | ||

| 電話やプロバイダ | 〃 | 〃 | ||

| 有料放送や動画サービス ※NHKや衛星放送、ケーブルテレビ、その他ネット関係の有料サービス。 | 〃 | 〃 | ||

| 住宅ローン | 〃 | 〃 | ||

| 預貯金関係の金融機関 | 場合による | 〃 | 銀行に死亡届出か残高証明の発行請求(有料)をすれば凍結される。 凍結は必須でないので、場合によって判断しても良い。 ・(引き落としが続いており請求元を把握している場合) 全て停止させた段階で通帳記帳して残高把握。 ・(請求元が分からない引き落としがある) あえて凍結させて、紙面での請求書が届くのを待つなど。 ・(相続税がかかりそうな財産額) 残高証明書の取得が必要となるので、確実に凍結される。 | |

| 国保、健保、後期高齢者医療保険、介護保険 | ||||

| 国民・厚生年金 ※未支給分の請求も同時に行える。 | ・国民年金/未支給年金の給付と受給権者死亡届 | |||

| 被保険者証や受給者証の返却 | ||||

| 運転免許証 ※遺族に返納義務は無いが、悪用を防ぐ意味でも返納が無難。 | 警察署 | ・故人の免許証 ・死亡が確認できる書類(死亡診断書、死亡記載がある戸籍謄本または抄本、住民票除票) ・申請者の身分証明書(運転免許証等) | ||

③簡易に出来る変更・移転

| 手続き等 | 期限 | どこへ | 必要書類 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 軽自動車や小型バイクの名義変更 | すみやかに | 軽自動車検査協会 | 認印、住民票 | |

④一時金などの請求

| 手続き等 | 期限 | どこへ | 必要書類 | ご参考 |

|---|---|---|---|---|

| 葬祭費または埋葬費の支給申請 ※国保、後期高齢者医療保険。その他の健保。 | ・国保/亡くなったとき(葬祭費の支給) ・後期高齢者医療制度における療養費等の支給 ・協会けんぽ/ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料(費)) | |||

| 死亡保険や個人年金 | ||||

⑤相続の準備

| 手続き等 | 期限 | どこへ | 必要書類 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 遺言書の存否確認 | ||||

| 戸籍等の収集 (法定相続人の調査・確定や添付書類として) ※公正証書遺言の場合は全部は必須で無いので、★付で注記。 法務局や税務署に出す証明書類には有効期限無しなので、内容変更が無ければ使い回し可能。 | 市区町村役所 または コンビニ ※マイナンバーカードでのコンビニ交付に対応している市区町村であれば「現在戸籍」「住民票」「戸籍附票」「印鑑証明書」の取得は可能。 住所地と本籍地が異なる場合は、非対応であったり事前登録が必要なことがあるので、郵送申請が便利。 | ・「被相続人の出生~死亡の戸籍」 ※★の場合は死亡による除籍部分のみ。 ・「 〃 の住民票または戸籍附票」 ・「法定相続人全員の現在戸籍」 ※★の場合は相続人のみ。 ・「不動産を相続する者の住民票または戸籍附票」 ※本籍地の記載必要(戸籍附票の場合は戸主と本籍記載)。 ※連絡がつく法定相続人については、現在戸籍を自身で取得してもらうのが吉。 戸籍や世帯に一人もいなくなった場合の呼び方は[除籍謄本or抄本]や[住民票除票]。 現在の情報については基本的に抄本で良いが、法定相続人が被相続人と同じ戸籍や世帯に居る場合は、謄本を取得すれば一通で済む。 | ||

| 相続財産の調査・確定 | ・現金を始め、通帳や保険証券、キャッシュカード、不動産の登記済権利証または登記識別情報などが無いか確認 ・不動産の固定資産課税明細書を紛失してしまった場合は市役所で「固定資産評価証明書(いわき市での呼び名は資産証明書」を取得すると良い ・不動産の仔細確認のためには、法務局での「登記事項証明書」取得か、または「登記情報提供サービス」を利用する方法もある ※おそらく司法書士の先生からは登記事項証明書の原本を望まれるかと思う。 登記事項証明書はオンライン申請が便利。ただし利用者登録とネットバンキング支払が必要。 | |||

| (必要ならば)相続放棄や限定承認の申述 | 相続を知ってから3ヵ月以内 ※何もしなければ単純承認になる。 | 家庭裁判所 | 他の法定相続人があとで相続を知ったり、相続放棄をする可能性があるならば、期間伸長の申立てをしておくのが無難。 詳細の相談は弁護士または司法書士へ。またはご自身で。 ・相続の限定承認の申述 ※書式 ・相続の放棄の申述 ※書式 | |

| (公正証書や法務局保管の自筆でない遺言書がある場合)検認 | 〃 | |||

| (必要ならば)遺言執行者選任の申立て ※遺言書に遺言執行者の指定が無い、または遺言執行者が亡くなっており、選任の必要がある場合。 | 〃 | |||

| 法定相続情報一覧図の作成 ※任意だが推奨。 | 下記いずれかの登記所 「被相続人の最後の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申出人の住所地」「被相続人名義の不動産の所在地」 ※郵送が使えるが、申出人や代理人の出しやすい登記所が〇。 | ・これ一枚で戸籍一式の代替ができる ただし銀行では、被相続人の出生~死亡に係る戸籍部分の代替がほとんど。 ・法務局で戸籍をチェックのうえ、正しい相続関係のお墨付きを頂けるので、金融機関等での戸籍チェックの手間が大幅に削減される -「法定相続情報証明制度」について | ||

| (遺言書が無い場合)遺産分割協議と協議書の作成 | 相続税がかかりそうな財産額ならば相続税申告(10ヵ月以内)を考慮して早めに | 協議が調わなければ遺産分割調停や審判が必要になる可能性あり。 | ||

⑥相続

-相続確定後

| 手続き等 | 期限 | どこへ | 必要書類 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 土地・家屋の名義変更 | 相続確定後すみやかに | 不動産管轄の登記所 ※ご自身で出来ない場合の代理やサポートは司法書士へ。 | ・法務局/相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック) | |

| 預貯金 〃 | 〃 | 各金融機関 | ・遺産分割協議書や遺言書が無くとも、銀行所定の相続依頼書への法定相続人全員からの署名と実印捺印、印鑑証明書全員分つければ、解約&振込はできる ・協議を待たずとも葬祭費用の支払い等、必要がある場合は[預貯金額の1/3×法定相続分割合](上限150万円)までならば、法定相続人一人が単独で仮払請求できる この場合、全員から署名捺印と印鑑証明書を取得する必要は無い。 ※ただし相続放棄が出来なくなる可能性があるし、仮払金額について協議時に揉めることも有り得る。 -ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度 | |

| 株式 〃 | 〃 | |||

| 普通自動車 〃 | 相続確定後15日以内 | |||

| デジタル遺品の承継や処分 ※google等のアカウント。 | 各種サービス提供業者 | 利用規約等を確認するかサポートへ問い合わせ | ||

| デジタル遺産 〃 ※暗号資産、電子マネー、ポイントやマイレージ、デジタル著作物やアート、ネット銀行や証券口座など。 | 〃 | 〃 | ||

⑦その他

| 手続き等 | 期限 | どこへ | 必要書類 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| (被相続人に確定申告が必要な所得がある場合)所得税の準確定申告 | 相続開始日から4ヵ月以内 | 税務署 ※ご自身で出来ない場合の代理やサポートは税理士へ。 | ||

| 相続税の申告・納付 | 〃 から10ヵ月以内 | 〃 | ||

3.注意点

| 注意点 | 備考 |

|---|---|

| 法務局や税務署に出す証明書類には有効期限無し | 過去に収集したものについて内容変更が無ければ使い回し可能。 例えば相続登記のみの場合で、現在戸籍を既に持っており変更が無ければ、その部分は新規に集める必要無し。 |

| 亡くなられた方の資産のみとは限らない | ・相続漏れ等により固定資産が前の被相続人のままというケースもあり得る ・固定資産税課税明細を確認し、被相続人以外の課税対象者がいないかの確認も必要 |

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・「相続関係説明図」または「遺産分割協議書」作成を含む戸籍等収集

・「法定相続情報一覧図」の作成と申出

・預貯金等の解約手続の代理

※不動産登記の部分は司法書士へ外注。

(2)料金(税込)

・戸籍等収集 :一か所につき1,000円 ※交付請求書のデータ作成のみは500円/通

※一か所の場合でも交付請求書を複数作成する場合は、2通以上分について500円/通の料金を上乗せ。

・法定相続情報一覧図作成と申出:15,000円~

・相続関係説明図作成 : 〃

・遺産分割協議書作成 : 〃

・預貯金等の解約手続の代理 :一か所につき20,000円

※料金は労力や難易度によって変動。実費は別途かかります。

5.ご参考HP

(1)いわき市

※非常に分かりやすくまとまっているかと思います。

6.更新履歴

・2023/10/02:ページ公開

・2024/02/02:「2」「3」追記

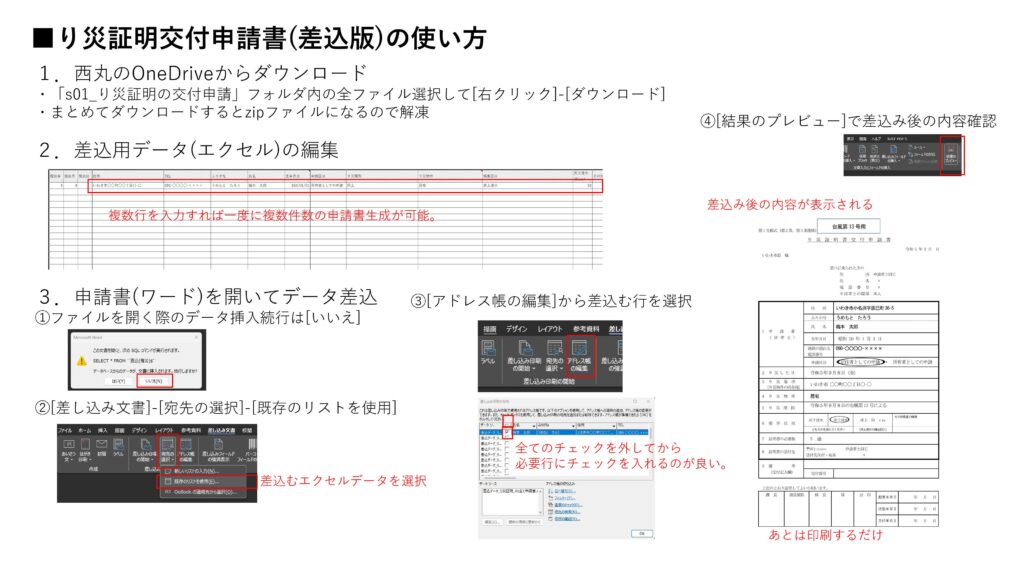

台風13号関連/いわき市(2023/9/8)

1.災害情報など

-いわき市 緊急災害情報 ※このページに全てまとまっています。

・台風第13号関連情報

2.「現地支援センター」「コールセンター」「パンフレット」

⑴現地支援センター

1.設置場所 ※所在クリックでgoogleマップ表示

・内郷内町現地支援センター:内郷内町立町集会所(内郷内町立町)

・内郷白水町現地支援センター:内郷白水町上代集会所(内郷白水町上代)

2.設置期間:令和5/9/13(水)~9/30(土) ※土日祝も含む

3.事務内容

「地域の状況及び被災者の需要の把握」「各種情報提供」「支援物資の配付及び物品の貸出」「り災証明の申請受付」「ボランティアセンターとの連絡調整」「その他関係機関との連絡調整」など

4.問い合わせ:下記リンク先ご参照

-いわき市災害対策本部内郷地区本部「現地支援センター」を設置します。

(2)コールセンター

コールセンターでは、問い合わせ内容に応じた市担当部署への取り次ぎを行う。

1.電話番号:0246-38-5696

2.受付時間:令和5/9/12(火)以降 8:30~17:00 ※土日祝を含む

-台風13号の影響による大雨に係る被災者向けコールセンターの開設について

(3)被災者生活再建支援パンフレット

3.ボランティア活動、支援物資受入

(1)ボランティア活動

いわき市の災害ボランティアセンターは平と勿来地区の二か所。

・ボランティア依頼:2023/9/10(日)以降の9:00~17:00

・参加希望の受入 :2023/9/11(月)以降の9:00~12:00

※当面は県内在住の方のみ受入。→9/13より県外の方も受入。

-台風13号における被害に係るボランティア活動について

-いわき社会福祉協議会/いわき市災害ボランティアセンター

・事前登録フォーム ※ボランティアセンター窓口での当日受付も可。

(2)支援物資受入

4.災害廃棄物の仮置場・臨時集積所

-場所 ※所在クリックでgoogleマップ表示

(1)仮置場

・勿来市民運動場:山田町沖42

・常磐市民運動場:常磐湯本町日渡92-1

・内郷市民運動場:内郷宮町代164-1

(2)臨時集積所(近隣住民の方のみ)

・馬場児童遊園:内郷綴町川原田59

・内郷内町公園:内郷内町前田139

・旧常磐塵芥(じんかい)収集基地:常磐湯本町天神64-1

-受付日時:2023/9/11(月)以降の9~16時 ※土日祝も開設

-留意点

・「生活ごみ」と「災害廃棄物」は分別

・災害廃棄物は6種類に分別

※分別6種:[可燃][不燃][金属類][廃家電][畳・マットレス][処理困難]

・災害廃棄物は仮置場・臨時集積所に出す

※受入不可のものには注意:[腐敗・臭気][毒性・危険][登記・登録物][容量・重量・長さが大]

-9月8日の大雨に伴う災害廃棄物の仮置場・臨時集積所の開設について

「追加情報」

-台風13号に伴う災害廃棄物の臨時集積所の一部停止について ※9/11

5.り災証明書の交付申請

・申請方法:紙面での窓口申請、またはネットでの電子申請

・窓口 :各支所(市文化センター科学展示室跡1F及び小名浜支所を除く)・小名浜公民館(9/19火からは小名浜支所)

※申請者の居住地域に関わらず受付。

・受付期間:2023/9/11(月)以降の9:00~16:30 ※土日祝を除く

※ネット申請は9/10(日)から。

当事務所でも、電子申請サポートや申請書下書き程度でしたらお手伝い致します(無料)。

スマホをお持ち頂ければ、電子申請の方が早いかと思います。

※当事務所のPCで入力し、スマホでメール受信確認。

-令和5年9月8日の台風第13号に係るり災証明書の申請受け付けについて

・り災証明書申請フォーム

「追加情報」

-【いわき市】台風第13号災害「り災証明書」等の申請受付場所の一部変更について(2023年09月13日 14時22分)

市の申請書様式をアレンジし、エクセルデータからの差込み版を作成しました。

複数件数の入力の場合などに便利かもしれません。使い方は添付画像ご参照。

-西丸のOneDrive

・s01_り災証明の交付申請(台風13号いわき市)

6.支援制度など

-令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内

※「救助金」「災害義援金」「災害援護支援貸付金」

-台風13号による飲用井戸の水質検査に係る手数料の減免の実施について

-令和5年台風第13号により被害を受けた事業者への支援について

・経産省/令和5年台風第13号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います

-令和5年台風13号に伴い浸水被害を受けた住家に対する「住家床下乾燥用送風機」及び「高圧洗浄機」の貸出について (9月11日11時00分現在)

-【台風第13号】災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」について

-令和5年台風第13号により住宅を被災された方への住宅支援について

-令和5年台風第13号による被害を受けた場合の県税の支援措置について

-災害時におけるし尿くみ取料金の助成について

※くみ取便槽(浄化槽は除く)が冠水した方への全額助成。事業系専用建物は助成対象外(店舗兼居宅は対象)。

7.更新履歴

・2023/09/10:ページ公開

・2023/09/12:追記

・2023/09/13: 〃

・2023/09/20: 〃

・2023/09/29:修正。資料リンクは度々変わるため削除

キャンペーン/PayPayであなたの街を応援しよう!

1.概要

(1)背景や概要

電子決済サービス「PayPay」と自治体との連携による、特定の期間内に対象店舗でPayPayを用いて買い物をすると、その購入額に対して決められた割合でのPayPayポイントが付与されるキャンペーン。

付与されたPayPayポイントは付与以降の買い物で支払いの一部に充てることも出来るし、ネットでの買い物「Yahooショッピング」にも使う事ができる。

※「~ペイ」というサービスは簡単に言えば、クレジットカードや電子マネー、ポイントカードをスマホでのバーコード表示や読取りでの使用に統一できるもの。

(2)要件

・PayPayがスマホにインストールされ、携帯番号での登録も済んでいる

・ポイント付与対象となる決済方法が登録され、支払方法として指定されている

※例えば「do!浜通り」キャンペーンの場合は、PayPayカードか残高チャージ。

PayPayカードはPayPayカード(株)のクレジットカード。残高チャージは「本人確認+銀行口座登録」またはATM(セブン銀行またはローソン銀行)で現金により可能。

クレジットカード使用や銀行口座からのチャージには本人確認が必要。

本人確認ではスマホを用いた、マイナンバーカード(または免許証)のICチップ読込みまたは券面撮影、本人の顔撮影(正面、瞬き)が求められる。

・買い物金額が付与上限に達していないこと

※「do!浜通り」で「付与上限:2,500ポイント/回および期間」とあるが、要するに期間内の上限が2,500ポイントということ。毎回上限2,500ポイント付くわけでは無いと取れる。

15%ならば期間中の買い物総額は約16,666円(税込)まで。

(3)メリットとデメリット

①メリット

上手く利用すれば、家計等での支出を少し削減できる。

※世帯で別のPayPayカードまたは家族カード使用、または別銀行口座でのチャージ設定しているならば、それぞれが上限までのポイント付与を受けることも出来なくはない。

②デメリット

・付与条件に該当しない使い方をしてしまい、ポイント付与されない可能性

・よく知らないで電子決済の利用を始めてしまい、詐欺や不正利用のリスクに繋がる危険性

※ATMでの現金チャージならばリスクは比較的小。

2.手順

(1)手順

①PayPayのインストールと登録

※「PayPayを始めよう!」ご参照。支払やチャージ方法によっては本人確認も必要。

入金の手間はかかるが、一番簡単なのはATMでの現金チャージ。

②対象店舗で買い物

※対象期間や付与上限には注意。

ポイントが付くと思って沢山買い物をしたが、付かなかったというオチもあり得る。

3.注意点

| 注意箇所 | 備考 |

|---|---|

| 付与対象となる決済方法はPayPayカード使用(旧あと払い)かチャージのみ | ・PayPayカード以外のクレジットカードを登録して使用しても、本キャンペーンのポイントが付かない ・残高チャージしていても、支払方法に「PayPay残高」を設定しておらず、別の支払方法が使われてしまうミスもあり得る |

| 付与上限は2,500ポイント | ・キャンペーンポイントが付く購入金額の上限は約16,666円(税込) ※例えば期間内に通算2万円買い物した場合、3333円分にはキャンペーンポイントは付かないことになる。 |

| スマホの取扱注意 | ・他人に自身のスマホを使わせない。紛失や盗難にも注意 ・パスワードロック、指紋認証などのセキュリティは必須 ・変なSMSやメールが来た場合、検索して調べたり身内・知人や警察に相談する |

| paypayのセキュリティ設定 | ・遠隔での不正利用を防ぐため、paypayへのログインパスワードと端末認証を設定しておく ※端末認証は使用しているスマホの指紋や顔認証をpaypayのログインや設定変更などに用いるもの。つまり他のスマホからの不正利用を防止する。 |

4.ご参考HP

-PayPay/PayPayであなたの街を応援しよう!いろんな街でキャンペーン開催!

・第3弾 福島県浜通り地域等3市町「do!浜通り」PayPayポイント最大15%戻ってくるキャンペーン

※福島県3市町:いわき市、相馬市、新地町。

5.更新履歴

・2023/08/07:ページ公開

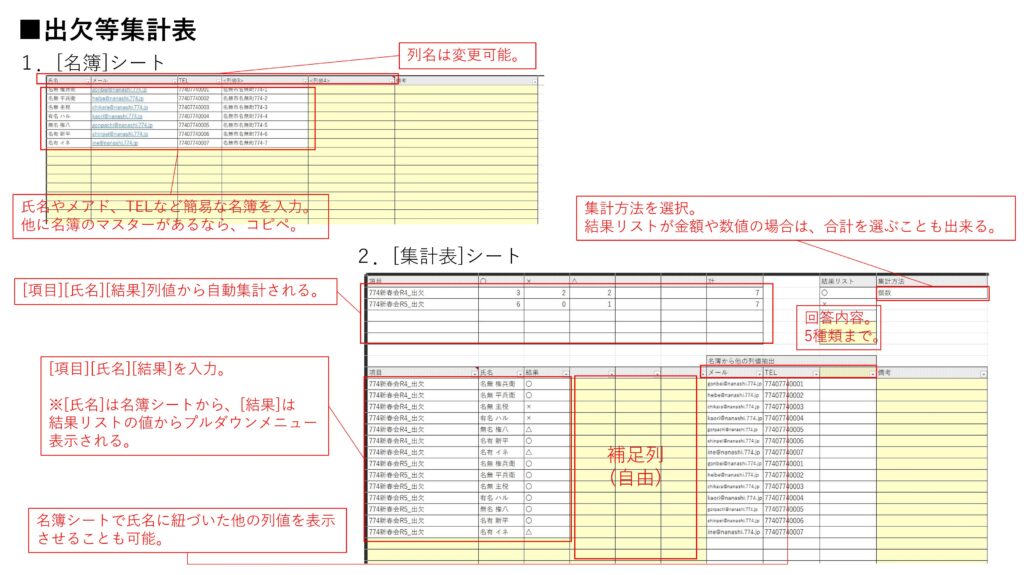

エクセル/出欠等集計表

1.概要

(1)背景や概要

飲み会やセミナー等の出欠や会費集金の状況をまとめるにあたり、電卓を用いての手書きやエクセルでの都度集計(ピボットテーブル使用)、またGoogleやMSのformsなどアンケートフォームを利用する方法があります。

上記の方法だと、以下のようなデメリットが生じるかと思います。

-手書き

・電卓使用の手間。修正の都度での計算し直し

-エクセルでのピボット

・データ修正のたびのピボット更新

-アンケートフォーム

・各フォームは単発なので、過去履歴との比較がしにくい

・詳細データはcsvファイルでダウンロードできるが、例えばメールや口頭等での回答が混在している場合、集約や再集計の手間が発生してしまう

※一応、管理者が代わりにフォーム入力する方法は取れる。

・出席者のみに絞っての連絡先の抽出に少し手間がかかる

上記のデメリットを解消すべく、エクセルでツール「出欠等集計表」を自作してみました。

(2)要件

・ローカルPC上でのエクセル使用

・またはonedrive上でのエクセルのオンライン使用

※googleのスプレッドシートでは動作確認していない。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・簡単な名簿に加え、過去のイベント等の出欠履歴がまとめて管理できる

・関数で集計できるようになっているので、ピボットテーブルでの手動操作が不要

②デメリット

・アンケートフォームを用いている場合、その回答結果を転記する手間がある

※一度切りのイベントかつアンケートフォームのみで完結する場合には、おそらく本ツールの出番は無い。

2.手順や必要書類

(1)手順

①[名簿]シート入力

・氏名、メアド、電話番号などを入力。

※他に名簿のマスターデータがあるならば、そこからのコピペで良し。

②[集計表]シート入力

・[結果リスト][集計方法]を入れる

※[結果リスト]に入力した値が[結果]列にプルダウンメニュー表示される。

結果リストが金額や数値の場合は、集計方法を「合計」とすることも可能。

・[氏名][結果]をプルダウンから選択

・必要に応じて[名簿]シートからの抽出列を選ぶ

(3)問い合わせ先

事務所名:行政書士西丸浩事務所

代表 :行政書士 西丸 浩(さいまる ひろし)

所在 :福島県いわき市小名浜字辰巳町36番地の5

TEL/FAX :0246-84-5561/0246-84-5586

MAIL :gyosei(アットマーク)saimaru-office.com

※(アットマーク)は@に読み替えて下さい。

3.注意点

| 注意箇所 | 備考 |

|---|---|

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

特になし。使用方法について簡単な説明なら出来ます(メール推奨)。

改良や拡張も場合によっては応じます(有料)。

(2)料金

無し。

改良や拡張希望の場合は、労力に応じて料金が発生します。

5.ご参考HP

-西丸のonedrive

・出欠等集計表

6.更新履歴

・2023/07/30:ページ公開

・2023/08/02:アップロードファイルを更新

※[名簿]シートの書式変更を可能にしてロックし直し。

自動車/電子車検証の記録等事務代行

1.概要

(1)背景や概要

-電子化

R5/1より登録自動車の車検証が電子化され、電子車検証への記録等事務代行サービスも開始されました。

軽自動車についてはR6/1より電子化される予定になっています。

また電子化に伴い、検査標章(ステッカー)の印刷も記録等事務代行業者が行えるようになりました。

これにより、OSSが使える手続きにおいて電子車検証の券面記載変更が伴わないものに関しては、OSSと記録等事務のみで完結することが可能になります。

-車検証の変更と閲覧アプリ

車検証も従来紙面のA4サイズからA6へと縮小され、検査証情報のうち必要最小限のものは券面記載、その他はICタグ内に記録されます(「電子車検証について」をご参照)。

※「車検有効期間」「所有者氏名と住所」「使用者住所」「使用本拠」「帳票タイプ」がICタグへ。他は券面記載。

ICタグ内の記録情報は車検証閲覧アプリにて参照可能

※アプリ起動後、車検証記載のセキュリティコード4桁入力とNFC(近距離無線)でのICタグ読み取り。

オフラインではICタグ内情報のみですが、オンラインモードの場合は車検証の全情報やリコール情報が参照できます。

(2)要件

・R5/1以降に車検を行った登録自動車は電子車検証へと移行

※軽自動車はR6/1以降

・車検証のICタグ内情報書き換え(記録等事務:特定記録等や特定変更記録の事務)は、登録された代行業者のみが可能

※代行登録した指定整備事業者や自販連・日整連・全軽自協、行政書士・行政書士法人。

・OSSを利用した場合に限り、記録等事務も利用可能

(3)メリットとデメリット

①メリット

・手続き次第ではオンライン申請と電子車検証書換え、検査標章(ステッカー)印刷のみで完結する

※自身のスマホまたはPCでのOSS申請+記録等事務代行業者での処理で完結するので、運輸支局や軽自動車協会に足を運ぶ必要が無くなる。

ただし条件はかなり限られる。

「継続検査」「同管轄区内での引越」「ローン返済等による所有権留保解除で所有者のみ変更した場合」(「記録事務代行サービス」ご参照)。

②デメリット

デメリットとは言わないかもしれないが。

・券面記載の変更(電子車検証発行)が伴う場合には使えない

※残念ながら「使用者」も券面記載のため、車の売買や譲渡で使用者も変わる場合は使えない。

・記録等事務の前提がOSS利用なので、申請者や代理人がOSSを使えることが前提

※OSSにおいても、申請者や委任者が「変更の原因を証する書面の省略」や委任状への電子署名が出来ないと、運輸支局や軽自動車協会へ紙面提出する必要が出てくる。

2.手順や必要書類

(1)手順

実際に車検や引っ越し、所有者変更等の実処理が済んだあとに。

※車検の場合は、自賠責や保適証が送信済の段階。

①OSS申請(本人または代行業者)

・登録自動車:「継続検査」「移転登録(所有者と使用者が同じ場合)」「変更登録(所有者と使用者が:同じ/異なる場合)」

※軽自動車はR6/1より電子化なので、現時点で記録等事務は使えない。

②記録等代行業者による申請と書き換え

・電子車検証のICタグ書換え

・(継続検査の場合)ステッカーの印刷

・車検証閲覧アプリからダウンロードした自動車検査証記録事項pdfを印刷しておくのがベター

※要求された際に、すぐスマホで電子車検証を読み取って見せられるならば別かもしれないが。

(2)下準備など

| 準備内容 | 備考 |

|---|---|

(3)問い合わせ先

記録等事務代行制度に関するご意見・ご質問等

TEL:050-5540-2000 (年末年始を除く平日の8:30~17:00)

3.注意点

| 注意箇所 | 備考 |

|---|---|

4.代行者事業者向け

| 注意箇所 | 備考 |

|---|---|

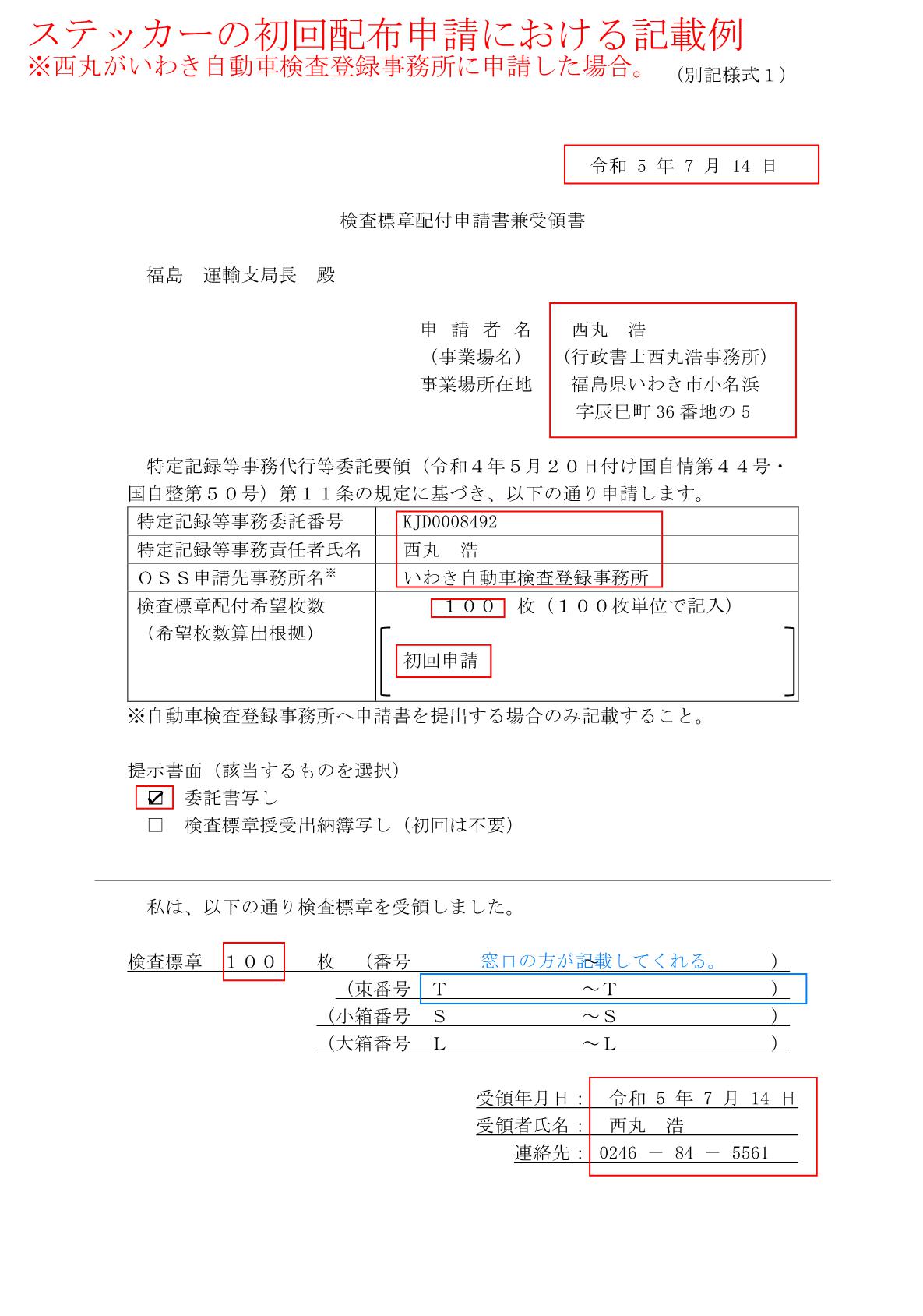

| ステッカーの初回申請での記載 | ・検査係へ申請 ※いわき検査登録所の場合は3番窓口 ・様式は国交省HPの申請書様式等一式(検査標章関係)より入手 ・記載例(西丸の場合)は以下  ・委託書については、オンライン申請した際のメールに添付されていたpdfを印刷して持参 |

| 検査標章授受出納簿の残枚数計算 | ・手動で計算すると誤りが生じる可能性があるので、残枚数部分は関数で自動計算した方が○ 西丸が作った変更版はこちら。 ※行を空けて入力しても支障無い。 備考列を長めに取ったので、印刷の際は全列が入るように縮小する必要がある。印刷範囲も適宜変更するのが吉。 |

| ステッカーの重ね順 | 重ねの下から小さい順の並びなので、一番下から使用するよう注意が必要。 |

| 事業所への標識設置 | 材質自由。全体枠横幅40cm、タイトル部分縦幅10cmの決まり。 標識の自作サンプルはこちら。 ※キチンとした看板を作成するのが良いが、A3で印刷のうえ防水処理して板等に貼って事業所外の目に付くところに留めても良いと思う。 |

| 代行作業用アカウントの必要性とgBizIDログイン認証の問題 | ・[記録等事務代行業者]アカウントでは代行業務は行えないため、別途[代行管理作業者]や[代行作業者]アカウントの追加が必須となる ・追加したアカウントに対しては個別にマイナンバーカードかgBizIDと紐づけする必要があるため、例えば作業者用にgBizIDメンバーを別個に作る必要が出てくる。個人事業主の場合はおそらく同一人物が兼ねるはず ・gBizIDログイン時のSMS認証は2024年以降廃止される予定なので、gBizIDアプリでの認証に切り替えなければならないが、このアプリは1アカウントしか登録できない。つまり複数の端末が必要になる(プライムはスマホ、メンバーはタブレットにする等は可能) ※マイナンバーカードでの連携は試せていないので、[記録等事務代行業者]または[代行管理作業者]のどちらか又は双方が単一のマイナンバーカードと紐づけできるならば、ログインの度ごとのカード読み取りの手間は生じるものの上の心配は無くなる。 |

5.サポート内容と料金

(1)サポート

記録等事務代行:電子車検証のICタグ書き換えと検査標章(ステッカー)印刷

※基本的には当事務所にて行いますが、お客様のご都合次第では出張での書き換えや印刷にも対応します(出張費用は別途必要)。

(2)料金

・ICタグ書き換え:(本人申請)500円、(代理申請)2,000円

・ステッカー印刷:1,000円

※出張の場合は別途費用を頂きます。

OSSの代理申請と合わせての依頼も承ります。

本人申請の場合での書き換え料が安いのは、ご自身でOSS申請できるならば電子車検証交換の郵送料(レターパックプラス×2)で済むため、代行業者に依頼するメリットが少ないと考えるためです。

6.ご参考HP

(1)公式HP

-電子車検証特設サイト

・車検証閲覧アプリ

・車検証閲覧アプリの概要と事前準備

・電子車検証動作確認済みICカードリーダ

・車検証閲覧アプリの使い方:PC、スマホ

(2)概要など

(3)まとめページ

-教えて!おとなの自動車保険/車検証とは?住所変更や名義変更、なくした時の再発行から電子化まで徹底解説!

7.更新履歴

・2023/06/18:ページ公開

・2023/06/19:サポートと料金の記載追加

・2023/07/18:代行事業者向けの情報追加

・2023/07/20: 〃

・2023/11/09: 〃

・2023/11/12: 〃

・2023/11/21:「5」追記・変更

・2024/03/26:「5」変更

お勧めスマホアプリ

1.概要

基本的に大きな作業はPCで行った方が効率良しですが、スマホ(タブレットも)特有の携帯性や手軽さを生かしてアプリも活用すれば、さらに便利です。

本記事では、個人的にお勧めのスマホアプリを紹介していきます。

無料・有料に関わらず載せていきますので、実際に利用される際はご注意ください。

2.おすすめアプリ

| アプリ | カテゴリ | 有・無料 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ファイルマネージャー | ファイル管理 | 無料 | フォルダ構造やファイルの場所把握に便利。 他にもあるが、おそらく定番。 ※プレミアム版(800円)だと広告非表示はじめ色々特典が付く。 |

| Nova Launcher ホーム | ホーム画面カスタム | 無料 | ホーム画面を色々カスタマイズできる。 標準だとアイコンサイズや間隔が大きく、一画面で表示可能なフォルダやアプリ数が限られるが、本アプリを利用すれば一画面内に詰め込むことも可能。 有料版「Nova Launcher Prime」は499円。 |

| bit六法 ※apple版 | 法律 | 無料 | e-Gov法令や最高裁HPの規則・判例と連携して表示してくれる。何といっても軽いし見やすい。 類似アプリに「And六法+判例」もある。 広告非表示は有料。 |

| 関数電卓 Panecal | 電卓 | 無料 | 複数行での計算、履歴表示や再利用、関数使用可能。 有料版「関数電卓 Panecal Plus」は300円。 類似アプリに「万能電卓:多機能計算機」等もある。 ※大量の計算はエクセルが便利だが、簡単なチェック程度ならば電卓アプリが良い。打ち間違い時の修正が簡単にできるのが何より大きい。 |

| QRコードリーダー – 公式キューアールコード読み取りアプリ | QRコードリーダー | 無料 | 瞬速読み取り可能。本当に爆速なので驚く。 「qrコード読み取りアプリ」(QR SCAN Team)も人気らしい。 |

| 集中|勉強・仕事のモチベーション | 時間管理 | 無料 | ポモドーロ(短い作業と休憩の繰り返し)用のアプリ。要は小タスクレベルでのタイマー。 結果の集計表示も可能。 ※以前、知人が「Focus To-Do」を紹介していたのだが、いまいち用途が分からなかった。 おそらくスケジュール管理が予定から下るトップダウンだとすれば、ポモドーロは逆に実践を通して確実に予定を確保するボトムアップ的要素があるのかもしれない。 |

3.更新履歴

・2023/06/14:ページ公開

車庫(自動車保管場所)の証明や届出

1.概要

(1)背景や概要

登録自動車の使用にあたり、自動車や保管場所、使用者に係る情報を管轄警察署へ証明申請(※)する必要があります。

※軽自動車の場合は届出。届出義務がある地域以外は不要。

「どこにどんな自動車を保管し、どこの誰が使用しているのか?」の提出です。

(2)要件など

- 適用地域内で自動車の登録を受けようとする場合に必要

「新車購入(新規登録)」「住所変更(変更〃)」「所有者変更(移転〃)」時。

※同居親族間の名義変更等で使用本拠に変更が無い場合は、新たな車庫証明が不要な場合あり。運輸支局へご確認。

- 保管場所の要件

使用本拠との直線距離が2km以内。

自動車の出入や収納に支障の無いスペースがある。

自動車保有者(※使用者の意味)に保管場所の使用権原がある。

- 原則は窓口申請

地域によっては、手数料を払えば地区交通安全協会が郵送を行ってくれる場合あり。

OSS(ワンストップサービス)を用いた場合は、保管場所標章の郵送受取の希望が可能。

※OSS:ネットでの一括申請。

全てがネット完結という訳では無く、車検証原本やナンバープレートについては窓口での受け渡しが必要。

2.手順や必要書類

(1)手順

①書類準備

②管轄警察署に提出

③控えと保管場所標章の受取

※軽自動車等の届出の場合は即日受取り。

(2)必要書類

| 書類 | 備考 |

|---|---|

| 自動車保管場所証明申請書 | ・保管場所が使用本拠と同じ場合は、同上で良し ・申請者のフリガナを書き忘れないよう ・法人の場合の申請者名は、<会社名> <代表者役職> <代表者氏名> ※自認書や承諾書も同様。 ・代理の場合は代理人の職名と氏名のみでなく、所在も書いた方が良い ※連絡先欄に電話番号は書くが、所在も求められる場合がある。 ・福島県では軽自動車の保有(使用の意)有無と台数記載も必要 ・本人申請の場合は申請書への自署や押印は不要。代理申請の場合は代理人の押印必要 |

| ([土地]or[車庫と一体の建物]が自己所有の場合) 自認書 | 自署や押印は必要無く、パソコンで作成したもので可能 |

| ([土地]も[車庫と一体の建物]も自己単独所有で無い:他者所有や共有) ・保管場所使用承諾証明書 または ・駐車場の賃貸契約書コピー | 自認書同様に自署や押印は必要無し。 ※誰でも作成できてしまうので気持ちは悪いが、連絡先の記載はあるし、承諾を得ないで申請などすれば当事者同士のトラブルとなり虚偽申請にもなるから、所有者から承諾を得ているならパソコン作成でもOKということなのかもしれない。 |

| 保管場所の所在図・配置図 | 「所在図」 ・ネット地図の貼り付け可能 ※航空写真はNG。 ・(保管場所と使用本拠が異なる場合) それぞれ区別できるようにマーキングと注記をして、直線距離を記載 「配置図」 ・車庫全体の寸法 ※車庫に高さ制限がある場合は高さも記入。 ・自動車毎の駐車スペースと寸法 ・車庫出入口の幅 ・出入口前道路の幅員 ・収容可能台数 |

| (使用本拠と、申請・届出者の住所や所在地が異なる場合) ・公共料金領収書(光熱水、固定電話)のコピー ・消印付き郵便物の原本 ・(事業所が登記されていない場合)所在地証明書:市区町村が発行 ※地域によっては以下の書類による証明を認めてくれる。 「法人」 ・納税証明書:市区町村による本店、支店等の名称・所在地併記入り ・支店・営業所が記載されているホームページのコピー ・商業登記簿謄本:支店が登記されてる場合 「個人」 ・住民票または印鑑証明書(発行後三カ月以内)、運転免許証 | |

(3)手数料

県証紙での納付。※OSSの場合は電子納付。

| 手続 | 料金 | 備考 |

|---|---|---|

| 車庫証明申請(軽自動車除く) | 2,750円 | 証明申請の提出時2,200+標章受取り時550円 |

| 軽自動車の車庫証明届出 | 550円 | 標章交付550円のみ |

| 変更届出(軽自動車除く) | 〃 | 〃 |

(4)提出や問い合わせ先

3.注意点

| 注意箇所 | 備考 |

|---|---|

| 軽自動車の台数 | 福島県では軽自動車の保有台数(使用の意)も聞かれる。 |

| 使用本拠と保管場所との距離制限2kmは直線距離 | 道のりでは無いので注意。 |

| 委任状の有無と代理・代行 | 申請者からの委任状がある場合は、申請書に代理人名を記入し、その場での修正も可能。 ※厳しい場合は提出日の修正も許されないので、確実に誤り無い書類を除いて、本人自ら提出するか委任状での行政書士への委任が無難。 |

| 所在図へ画像を貼る場合 | 地域にもよるだろうが、見難い航空写真は×。 Google Map、 →「きさらぎ行政書士事務所」さんが言う通り、Yahoo地図は利用規約上、車庫証明での利用では望ましくない。 GoogleマップはGoogleロゴと帰属表示、国土地理院地図は出典と加工・編集の旨の記載を付ければ問題無し。 |

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

車庫証明申請・届出書の作成。代理申請・届出や提出代行。

(2)料金(税込)

・書類作成 :3,000円

・代行または代理

申請:(いわき東)3,000円、(いわき中央、いわき南)6,000円 ※往復二回分。

届出:( 〃 )2,000円、( 〃 )4,000円

5.ご参考HP

-きさらぎ行政書士事務所/車庫証明の所在図作成で地図ソフトを使用する場合の注意点【グーグルマップ、Yahoo地図、国土地理院地図】

-ネット地図の利用規約等やガイドライン

・Googleマップ/地図ガイドライン

・Yahoo!地図ガイドライン

・国土地理院コンテンツ利用規約

6.更新履歴

・2023/06/04:ページ公開

・2023/12/21:「3」「5」修正・追記

・2024/03/26:「4」の料金改定